Thierry Breton raconte les erreurs du passé et les rapports de force d’aujourd’hui.

Dans un moment où la France doute, se cherche et s’inquiète de sa perte de maîtrise, Thierry Breton propose une lecture singulière : celle des renoncements.

Ancien dirigeant d’entreprises, ancien ministre de l’Économie, puis commissaire européen en charge de l’industrie et du numérique, il publie Les 10 renoncements qui ont fait la France et relit quatre siècles d’histoire pour éclairer nos failles présentes.

Dans cet épisode, on explore les questions qui traversent le pays aujourd’hui :

– Quand un pays renonce-t-il vraiment ?

– Qui décide : un homme, une élite, un système ?

– Quels sont les ressorts qui mènent aux mauvaises décisions ?

– À quoi la France a-t-elle perdu la maîtrise : finances, souveraineté, Europe, technologie ?

– Peut-on encore tenir une ligne dans un monde de rapports de force ?

00:00 — Introduction, genèse du livre

05:40 — Le sens du renoncement

11:30 — Les renoncements historiques

24:30 — Psyché française et héritages invisibles

31:00 — Le rôle des élites et la tentation populiste

38:00 — La dette comme “grand renoncement contemporain”

45:20 — Europe, perte de confiance et retour des rapports de force

53:45 — Le DSA et la régulation numérique

58:20 — Conclusion et leçon de vie

1. Le renoncement comme clé de lecture de l’histoire française

Le livre de Thierry Breton propose de relire l’histoire de France à travers ses moments de renoncement, plutôt que seulement ses « grandes heures ».

Chaque renoncement est analysé comme une décision politique ou stratégique qui affaiblit durablement le pays, avec un coût souvent bien supérieur aux bénéfices immédiats.

Comprendre ces renoncements passés, c’est éclairer le « grand renoncement » actuel autour des finances publiques et de l’incapacité à réformer.

2. Les mécanismes récurrents du renoncement

Plusieurs ressorts reviennent dans l’histoire : renoncer pour « gagner du temps », erreurs d’analyse, hubris des dirigeants, lâcheté politique, faiblesse des contre-pouvoirs.

L’hubris est illustrée par Napoléon, qui rompt l’équilibre européen et entraîne la France dans une fuite en avant impériale.

La lâcheté politique apparaît par exemple à Munich en 1938, avec l’abandon des Sudètes, présenté comme un soulagement momentané mais payé très cher ensuite.

3. Psyché française et ADN historique collectif

La France est faite à la fois de tolérance, de grandeur politique, de renoncements répétés et de crises profondes : tout cela coexiste dans son « ADN historique ».

Le ressentiment autour de la lutte des classes a des racines concrètes : par exemple, le suffrage censitaire de 1816, qui confisque le droit de vote à la majorité de la population pendant des décennies.

Les tensions actuelles autour des inégalités et de la représentation politique prolongent des dynamiques anciennes, plutôt que de surgir de nulle part.

4. Exemples emblématiques de renoncements historiques

Révocation de l’édit de Nantes : renoncement à la tolérance religieuse, expulsion de centaines de milliers de huguenots productifs et intégrés, perte économique et culturelle durable.

Abandon de l’empire d’Amérique du Nord : renoncement à un potentiel stratégique immense, justifié a posteriori comme une décision « habile », mais historiquement très coûteuse.

Renoncement au mérite en 1816 : restriction du droit de vote aux plus imposés, alimentant un fort ressentiment populaire et nourrissant les théories de la lutte des classes.

5. La dette publique comme miroir de nos renoncements

Lire la dette de 1974 à aujourd’hui, c’est lire une stratigraphie de nos choix politiques : chaque déficit annuel est une couche de renoncement ou de décision différée.

Nicolas Sarkozy est présenté comme le président ayant le plus contribué à la hausse de la dette (en points de PIB par an), avec une inflexion majeure des engagements européens.

François Mitterrand « invente » l’usage massif de la dette pour financer des avancées sociales (retraite à 60 ans, 5e semaine de congés, réduction du temps de travail) sans base de compétitivité suffisante.

Les trajectoires de Hollande et Macron montrent une forme de continuité dans l’augmentation de la dette, malgré des contextes de crise différents.

6. Le moment présent : un dixième renoncement

Depuis 1974, la France n’a plus présenté de budget à l’équilibre : c’est le cadre du dixième renoncement analysé par Breton.

L’État-providence reste central mais son financement n’est plus adapté à la réalité démographique, économique et de croissance actuelle.

L’incapacité à rouvrir lucidement le débat sur le périmètre, les missions et le financement de l’État social est au cœur du renoncement en cours.

7. Europe, souveraineté et illusions de dilution

L’Union européenne n’est pas une fédération : les États conservent leurs souverainetés clé en défense, politique étrangère et fiscalité.

Le renoncement à la Communauté européenne de défense en 1954 a orienté l’Europe vers une intégration surtout économique, au détriment d’un projet politique plus affirmé.

La monnaie unique protège aujourd’hui l’épargne et la stabilité financière de pays comme la France, malgré l’ampleur de leur endettement.

8. Le nouveau monde des rapports de force

Selon Breton, nous sommes entrés dans une ère de « perte de confiance » : confiance dans les alliances, dans le droit international, dans les engagements de défense.

Sans confiance, c’est la logique du plus fort qui structure les relations internationales, avec des politiques de rétorsion plutôt que de droit.

L’Europe doit apprendre à jouer ce jeu des rapports de force en assumant sa taille de marché et son poids réglementaire, plutôt qu’en restant dans une posture naïve.

9. Régulation du numérique et souveraineté informationnelle

L’espace informationnel, où nous passons plusieurs heures par jour, était largement non régulé comparé à l’espace physique.

Les cinq grands textes (Data Act, DGA, DSA, DMA, AI Act) visent à reprendre la main sur les données, les plateformes systémiques, la concurrence et les usages de l’IA.

Le DSA, en particulier, cherche à transposer les règles de la vie commune (responsabilité, modération, protection) dans l’espace numérique, tout en préservant la liberté d’expression.

La difficulté actuelle n’est plus d’adopter ces lois, mais de les faire appliquer face aux pressions géopolitiques et aux intérêts des grandes plateformes.

10. Élites, leadership et rôle des contre-pouvoirs

Les renoncements ne sont pas toujours le fait d’« élites » abstraites, mais souvent de configurations institutionnelles où les contre-pouvoirs sont affaiblis ou contournés.

Quand les checks and balances sont piétinés, les décisions les plus coûteuses peuvent être prises au nom du court terme ou de la posture personnelle.

Breton insiste sur l’idée que ce sont souvent les situations historiques qui font émerger des figures de leadership, pas l’inverse.

11. Une règle de vie politique : choisir le chemin difficile

Leçons tirées par Breton : lorsqu’un pays est face à deux chemins, celui qui est le plus difficile à court terme est souvent le seul compatible avec l’intérêt général à long terme.

Renoncer systématiquement aux décisions exigeantes produit un empilement de renoncements qui finit par fragiliser la crédibilité interne et externe du pays.

Le sursaut attendu suppose une forme de « courage du long terme », y compris au risque de perdre une élection ou un poste de pouvoir.

1. Personnes citées

Louis XIV

Roi de France qui révoque l’Édit de Nantes (1685), mettant fin à la tolérance envers les protestants et provoquant l’exil massif des huguenots.Duc de Choiseul

Ministre de Louis XV, associé à la perte de l’Amérique du Nord française après la guerre de Sept Ans et au traité de Paris (1763).Anne Robert Jacques Turgot

Ministre réformateur sous Louis XVI, engagé dans des réformes économiques ambitieuses, renvoyé sous la pression des corporatismes et des privilèges.Napoléon Bonaparte / Napoléon Ier

Figure emblématique d’un renoncement à l’équilibre européen, dont l’hubris conduit à une succession de guerres et à l’isolement de la France.Édouard Daladier & Neville Chamberlain

Dirigeants français et britannique signataires des accords de Munich (1938), symboles d’un renoncement face à Hitler au nom d’une paix illusoire.François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Valéry Giscard d’Estaing, François Hollande, Emmanuel Macron

Présidents utilisés comme repères pour analyser la progression de la dette publique française depuis 1974.

2. Renoncements historiques évoqués

Révocation de l’Édit de Nantes (1685)

Abandon de la tolérance religieuse en France, expulsion de nombreux protestants et perte de capitaux humains, économiques et culturels.Perte de l’Amérique du Nord française / Traité de Paris (1763)

Abandon d’un immense territoire en Amérique du Nord (environ 40 % des États-Unis actuels) après la guerre de Sept Ans, par manque de moyens financiers et vision stratégique limitée.Suffrage censitaire (1816–1848)

Restriction du droit de vote aux seuls hommes les plus imposés, qui nourrit un profond ressentiment social et alimente les réflexes de « lutte des classes ».Accords de Munich (1938)

Cession des Sudètes à l’Allemagne nazie, illustrant un renoncement par peur et par calcul à court terme, qui ne prévient pas la guerre.Échec de la Communauté européenne de défense (CED, 1954)

Rejet par le Parlement français d’un projet d’armée européenne, qui ferme la voie à une Europe plus politique et plus intégrée sur le plan militaire.Renoncement budgétaire (depuis 1974)

Incapacité persistante de la France à voter un budget à l’équilibre, entraînant un empilement de déficits et une dette devenue structurelle.

3. Institutions, textes et sigles

Conseil national de la Résistance (CNR)

Instance créée pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le programme inspire le socle de l’État-providence français (sécurité sociale, retraites, services publics).DSA – Digital Services Act

Règlement européen qui encadre les grandes plateformes numériques, la modération des contenus et la lutte contre la désinformation et les contenus illégaux.DMA – Digital Markets Act

Texte européen qui cherche à limiter les abus de position dominante des grandes plateformes (gatekeepers) et à protéger la concurrence.Data Act & Data Governance Act (DGA)

Règlements européens qui organisent le partage, la propriété et la gouvernance des données (entreprises, collectivités, États), pour en faire un levier d’innovation et non seulement de captation privée.Commission européenne

Organe exécutif de l’Union européenne, chargé de proposer les lois, de veiller à leur application (dont DSA, DMA, Data Act, DGA) et de représenter l’UE dans certains domaines.OTAN / Article 5

Alliance militaire transatlantique, dont la clause de défense collective repose sur la promesse que les membres se porteront secours en cas d’attaque armée.Plateformes systémiques

Très grandes plateformes numériques dépassant 45 millions d’utilisateurs en Europe (X, TikTok, SHEIN, Meta, etc.), soumises à des obligations renforcées dans le cadre du DSA.

Pour aller plus loin

Comprendre l’histoire longue du pouvoir, de la souveraineté et de l’État

Carl Schmitt – La notion de politique

Texte fondateur pour comprendre la souveraineté comme capacité de décider dans la situation d’exception.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Schmitt-La-Notion-de-politique/187129Hannah Arendt – Du mensonge à la violence

Essai éclairant sur les glissements entre pouvoir, vérité, renoncement et faillite des institutions.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Arendt-Du-mensonge-a-la-violence/487034Raymond Aron – Paix et guerre entre les nations

Un classique pour comprendre les rapports de force internationaux et l’incapacité des États à éviter certaines trajectoires.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Aron-Paix-et-guerre-entre-les-nations/107351Pierre Rosanvallon – La légitimité démocratique

Analyse des crises de confiance envers les institutions, utile pour lire le présent politique français.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Rosanvallon-La-legitimite-democratique/473526

Économie, dette et État social

Carmen Reinhart & Kenneth Rogoff – Cette fois, c’est différent : huit siècles de folie financière

Analyse historique des crises de dette et de l’illusion du « ça ne peut pas arriver ici ».

Lien (éditeur) : https://www.pearson.fr/fr/book/?GCOI=27440100102140Nicolas Dufrêne & Alain Grandjean – Une monnaie écologique

Propose des mécanismes monétaires alternatifs pour financer l’action publique sans creuser la dette.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Grandjean-Une-monnaie-ecologique/1492111Thomas Piketty – Capital et idéologie

Montre comment les systèmes politico-économiques produisent inégalités et ressentiments, et comment s’en dégagent des trajectoires collectives.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Piketty-Capital-et-ideologie/1220076

Europe, géopolitique et futurs possibles

Luuk van Middelaar – Quand l’Europe improvise

Un ouvrage clé pour comprendre la politique européenne comme gestion du réel, de l’incertitude et des crises.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Van-Middelaar-Quand-lEurope-improvise/225820Ivan Krastev & Stephen Holmes – Le siècle de l’imitation

Sur le renoncement des démocraties à inventer, en se contentant d’imiter d’autres modèles.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Krastev-Le-siecle-de-limitation/1363225Bruno Latour – Où atterrir ?

Invitation à repenser souveraineté, territoire et avenir collectif dans un monde fini.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Latour-Ou-atterrir/978557

Numérique, Big Tech et nouveaux pouvoirs

Shoshana Zuboff – L’Âge du capitalisme de surveillance

Comprendre comment le numérique crée de nouveaux rapports de force et une souveraineté privée.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Zuboff-LAge-du-capitalisme-de-surveillance/1401555Cathy O’Neil – Algorithmes : la bombe à retardement

Sur les effets sociaux et politiques des algorithmes, y compris lorsqu’ils ne sont pas contrôlés par des contre-pouvoirs.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/ONeil-Algorithmes--la-bombe-a-retardement/181861Tarleton Gillespie – Custodians of the Internet

Analyse la responsabilité politique des plateformes dans la modération et la structuration du débat public.

Lien éditeur MIT : https://mitpress.mit.edu/9780262536047/custodians-of-the-internet/

Psychologie du pouvoir, du renoncement et des décisions collectives

Jon Elster – Le désintéressement : Traité de l'action rationnelle

Pour comprendre pourquoi nos décisions collectives ne suivent pas toujours le calcul rationnel.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Elster-Le-desinteressement/340874Daniel Kahneman – Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée

Pour voir comment biais cognitifs et heuristiques façonnent décisions publiques et renoncements politiques.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Kahneman-Systeme-1--Systeme-2/449061

Pour un regard philosophique sur l’histoire et le temps long

Paul Ricœur – Temps et récit (tome 1 et suivants)

Sur la manière dont nos récits collectifs façonnent l’histoire que nous produisons.

Lien Babelio (tome 1) : https://www.babelio.com/livres/Ricoeur-Temps-et-recit-tome-1/14162Henry Kissinger – Diplomacy

Ouvrage stratégique pour comprendre comment se construisent ou se défont les équilibres internationaux.

Lien Babelio : https://www.babelio.com/livres/Kissinger-Diplomacy/18085

Parfait, merci pour la précision.

Voici le texte, en un seul bloc, avec uniquement le ménage « option B » : suppression des « euh » et hésitations évidentes, sans reformulation volontaire, et speakers identifiés en gras.

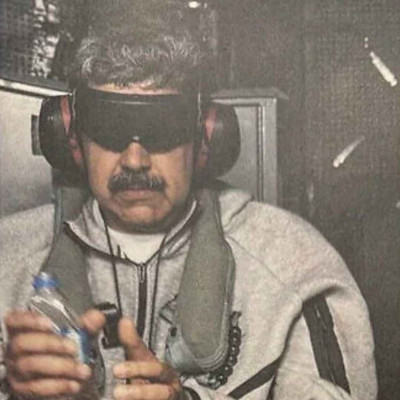

Julien Devaureix : Bonjour monsieur Breton.

Merci de m'accorder une heure de votre temps. Je crois que vous ne faites pas beaucoup de podcasts donc je suis honoré que vous veniez dans Sismique. On va parler essentiellement de votre livre qui vient de sortir, « Les 10 renoncements qui ont fait la France », qui dresse un tableau historique, moral et politique de notre pays. Il y a beaucoup d’histoire dedans. Avant ça, on va aussi parler d’autres choses. Avant d’entrer dans le dur, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a poussé tout simplement à écrire ce livre, à partir sur cette thématique ?

Thierry Breton : C’est vrai que j’avais écrit quelques livres déjà dans ma vie. J’avais commencé quand j’étais beaucoup plus jeune à écrire des romans où j’essayais d’imaginer ce que la révolution des technologies de l’information pouvait changer, mais c’était il y a assez longtemps, début des années 80. J’avais 28–29 ans et j’avais écrit d’affilée trois romans.

Le premier s’appelait « Software ». C’était imaginer comment on pourrait utiliser l’interconnexion des ordinateurs, on était en 83–84 et en pleine guerre froide, pour faire tomber, effondrer l’Union soviétique à travers ce que j’avais appelé des bombes logiques, des virus. C’était « la guerre douce ».

Le second, « Vatican 3 », en anglais « Open C Project », c’était comment l’avènement de l’intelligence artificielle pouvait créer des mouvements totalement incontrôlés dans des communautés transnationales.

Et puis le dernier s’appelait « Network ». C’était comment nous allions devoir gérer l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, notamment de la Silicon Valley, qui allaient devenir multimilliardaires et qui pourraient peut-être vouloir ériger un monde à leur main, plutôt que celui qui avait été bâti par des années, des siècles d’évolutions démocratiques.

Voilà. Donc c’est tout à fait différent, mais j’en ai écrit un certain nombre d’autres et celui-ci est mon 10e livre.

J’ai commencé ce livre il y a une dizaine d’années. J’aime bien aller dans la Creuse, j’y vais quand je peux, j’aime beaucoup marcher là-bas et on n’y rencontre pas beaucoup de monde. C’est assez propice à la réflexion, à travers des paysages qui ont beaucoup inspiré les pré-impressionnistes et qui moi aussi m’inspirent. Au cours de mes marches, il y a une dizaine d’années, en regardant l’état de la France telle que je la voyais, après avoir été ministre des Finances, puis enseignant dans une université américaine, à Harvard, où j’ai pris un peu de recul, je me disais : au fond, on est en train de rentrer dans une période de renoncement.

On renonce à la maîtrise de nos finances publiques, On renonce, à travers elles, à ce que ça signifie pour notre capacité à tenir des engagements, à tenir notre rang vis-à-vis de nos partenaires européens, voire mondiaux. J’avais un sentiment assez fort qu’on était entré dans une période de renoncement, de « grand renoncement », diront certains.

Je me suis posé la question, très librement, sans anticiper la réponse : est-ce la première fois que l’on vit un tel sentiment dans notre histoire, ou est-ce qu’il y a d’autres périodes qui pourraient nous éclairer, nous servir de référence, où la France a renoncé ? Et comment un pays comme la France renonce ? Qu’est-ce qui crée un renoncement ? Qu’est-ce qui fait qu’à un moment, on voit les problématiques et puis on ne prend pas la bonne décision, et souvent même on prend la mauvaise ?

Quels sont les mécanismes du renoncement dans notre histoire de France, dans notre ADN historique ? Quel est le contexte dans lequel ça peut se produire ? Quelles sont les conséquences, immédiates et aussi celles qu’on porte beaucoup plus longtemps, y compris aujourd’hui ?

Je me suis plongé plus précisément dans notre histoire de France, en me disant : au fond, on apprend toujours, et c’est extrêmement important pour créer un sentiment d’appartenance à notre collectivité et à notre communauté historique. On apprend les grandes heures : les grandes heures françaises, évidemment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Code civil, l’Union sacrée de 1914, la grande épopée du général de Gaulle pour nous permettre de réinventer une France qui s’était abandonnée entre 39 et 45. Il y a ces grands moments, ils structurent notre pensée collective.

Je me suis dit : et si on faisait un peu l’inverse, le miroir inverse, les grands moments où la France a renoncé ? Non pas pour avoir un côté négatif ou défaitiste, mais parce que j’ai aussi été chef d’entreprise dans trois grandes entreprises, et j’ai toujours appris, et appris à mes équipes, qu’on apprend de ses erreurs. On est obligés, quand on est chef d’entreprise : on gère en permanence des situations difficiles, avec souvent des erreurs, mais il faut les corriger tout de suite et en tirer des leçons.

Donc ce parcours, je l’ai commencé il y a une dizaine d’années, et je me suis dit : je vais essayer d’entraîner les lecteurs avec moi. C’est mon parcours, ma vision, c’est un choix éditorial. J’ai retenu neuf renoncements pour annoncer le 10e, qui est celui dans lequel nous sommes aujourd’hui depuis 1974, dernière année où la France a voté un budget à l’équilibre, avec toutes les conséquences que l’on voit aujourd’hui.

Julien Devaureix : On ne va pas avoir le temps de tous les faire mais déjà, ce qui est intéressant, c’est qu’il y a différentes périodes historiques. Ça commence à l’édit de Nantes, et puis il y a aussi des choses contre-intuitives : vous parlez de la période révolutionnaire comme une forme de renoncement à la liberté, sous Robespierre.

Il y a différentes choses qui donnent une grille de lecture un peu différente de ce qu’on a pu entendre ou de ce qu’on se raconte parfois. On va en citer quelques-uns, mais d’abord : est-ce qu’il y a quelque chose, structurellement, qui est commun à tout ça ? Même si les contextes sont différents, est-ce que ces renoncements arrivent tous de la même manière, parce qu’il y a un contexte qu’on retrouve, une instabilité, ou certains types d’hommes de pouvoir ? Est-ce que vous avez vu quelque chose de commun ?

Thierry Breton : Oui. C’est vraiment ce que j’ai essayé de chercher, pour pouvoir en tirer des leçons du grand renoncement que nous sommes en train de vivre, parce que derrière les renoncements, il y a évidemment le rebond, on avance, on se projette vers le futur, et c’est toujours le cas en France.

Pour répondre à votre question : d’abord, pour faciliter la lecture, j’ai voulu, pour chacun des chapitres, faire un petit résumé avant de rentrer dans le détail, un résumé de la situation, du contexte dans lequel se passe, par exemple, la révocation de l’édit de Nantes, ou le moment où l’on abandonne l’intégralité de notre gigantesque empire d’Amérique du Nord, où l’on possédait quasiment 40 % des États-Unis d’aujourd’hui. Ou encore le moment où, alors qu’on commence enfin à réformer la France avec Turgot, 14 ans avant la Révolution française, tout ça se défait.

Donc j’ai voulu resituer, puis essayer d’avoir une correspondance avec ce que ça peut nous apprendre aujourd’hui, ce que ça nous laisse aujourd’hui, de façon à ce que le lecteur en tire lui-même l’enseignement, et comprenne pourquoi j’ai choisi ces moments-là.

Ce que j’en retire, avant d’avoir des « communautés d’action », si je puis dire, c’est que bien souvent, un homme va prendre cette décision. Ça peut être un souverain, un président, un Premier ministre, un ministre. À la fin, ça se traduit par la décision d’un homme qui renonce, poussé par son écosystème, notamment politique, par un contexte géopolitique, etc.

La première chose, c’est qu’aucun de ces renoncements ne fait progresser la France. La France perd toujours lorsqu’on renonce. On perd toujours, et on paye un coût politique absolument gigantesque par rapport aux bénéfices. Bien souvent, le premier justificatif, pour aborder votre question, c’est : on voit bien qu’il y a deux voies qui s’ouvrent à nous. On voit qu’il y en a une qui est peut-être plus difficile, mais plus porteuse, et une autre qui va nous permettre de ne pas choisir, ou de ne pas aller vers la plus difficile. On va acheter un peu de temps.

Renoncer, c’est souvent acheter du temps, mais on l’achète toujours en payant un prix politique absolument gigantesque. Et ceux qui sont à la base de ces décisions vont ensuite essayer de le justifier. Ils vont apparaître un moment comme ayant été plus « malins », plus « habiles », mais l’une des grandes leçons, c’est qu’en politique on ne cherche pas à avoir des responsables « malins » ou « habiles ». De Gaulle n’était pas malin, habile. Mitterrand n’était pas malin, habile. Adolphe Thiers n’était pas malin, habile.

On voit qu’ensuite on va dire : « Oui, on a fait ça, mais on n’a pas voulu brusquer, on a acheté du temps. » Donc la première chose, c’est cet élément : renoncer pour acheter du temps.

La deuxième chose, c’est que bien souvent ce sont des erreurs d’analyse, tout simplement des erreurs, et j’en cite un certain nombre dans le livre.

La troisième, ça peut être des renoncements d’hubris. Je prends une décision qui fait renoncer à une trajectoire dans laquelle était engagé notre pays, par la décision d’un homme, par hubris. Il y en a un certain nombre. Le cas le plus symptomatique, emblématique, c’est évidemment celui de Napoléon. Il y a la distinction entre Bonaparte, et le moment où Bonaparte devient Napoléon, se couronne empereur. Là, on part dans quelque chose où c’est l’hubris qui dicte ce renoncement à la modération, ce renoncement à l’équilibre.

L’Europe, c’est l’équilibre. Notre histoire européenne est basée sur des équilibres entre États, entre nations. On essaie de maintenir des équilibres qui sont toujours compliqués, parce que s’il n’y a pas cet équilibre, on a souvent des guerres. Donc on fait des mariages de familles, de cousins, pour essayer de bâtir cet équilibre, et Napoléon va bouleverser cet équilibre. C’est le renoncement à l’équilibre, un cas typique d’hubris.

Il y a aussi les renoncements par lâcheté. On peut penser évidemment à 1938, avec Daladier qui va, au nom de la France, poussé et accompagné par Chamberlain, le Premier ministre britannique, se coucher devant Hitler, en abandonnant lâchement les Sudètes. Le « lâche soulagement », comme on l’a dit, avec les conséquences que l’on sait.

On retrouve toujours un peu ces mêmes types de contextes : l’hubris, la lâcheté, les erreurs d’analyse, l’achat de temps, et parfois des traits de caractère de ceux qui prennent la décision.

Julien Devaureix : Je voudrais préciser un peu ça, parce que l’histoire est multifactorielle, il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a la lecture « grands hommes », où une personne pèse extrêmement lourd à un moment donné, comme Robespierre. Il y a des lectures plus cycliques, plus matérialistes, d’autres qui prennent en compte tout un tas de contextes. On ne peut pas tout lire en même temps, on est obligés de simplifier.

Qu’est-ce qui va être commun dans ces moments de renoncement ? Est-ce que c’est le fait qu’à un moment, on n’a pas de chance, on a quelqu’un au pouvoir qui, de lui-même, prend une mauvaise décision ? Est-ce que c’est finalement un contexte particulier qui pousse cet individu à prendre une mauvaise décision ? Est-ce que vous pouvez prendre des exemples pour répondre à ça, pour qu’on comprenne qu’on n’a pas toujours la main, et qu’il y a des renoncements qu’on lit a posteriori comme étant le renoncement d’une seule personne, ou d’un petit groupe ?

Thierry Breton : C’est évidemment dans une phase historique qu’il faut replacer les choses. Le renoncement à la tolérance, qui est le premier que je traite, avec la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV, c’est vraiment la décision d’un homme. La France était vraiment un pays qui avait réussi quelque chose d’extraordinairement moderne : faire coexister deux communautés religieuses.

« France, fille aînée de l’Église catholique », avait réussi à accepter sur son sol une deuxième religion, la religion réformée. Deux communautés religieuses qui, quelques décennies auparavant, s’étaient massacré, mais on avait quand même une intégration des huguenots, qui occupaient des postes importants dans l’administration de l’État, de la nation, qui étaient des entrepreneurs, des éditeurs, des banquiers.

On avait réussi cela, et puis finalement, il y avait un certain nombre de prédicateurs extrémistes qui agaçaient l’État central. Il y avait aussi des phénomènes de cour, Madame de Maintenon a sans doute joué un rôle important. En tout état de cause, à la fin, patatras, Louis XIV prend la décision, et ça provoque la fuite de centaines de milliers de huguenots, quasiment chassés du royaume, qui vont trouver refuge dans les pays voisins : la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne…

Ils vont promouvoir des idées d’entreprise, c’étaient souvent des entrepreneurs, puis ils vont se retourner ensuite contre la France, parce qu’ils garderont une dent contre la nation qui les a chassés.

C’est une perte absolument énorme, et aussi une perte culturelle, après avoir réussi cette acceptation, cette tolérance.

Un autre renoncement, que j’appelle le « renoncement à la mer », c’est quand Louis XV va renoncer à notre immense empire d’Amérique du Nord, constitué de façon singulière par la France en deux siècles, avec une possession quinze fois plus grande que le royaume de France. On a souvent en tête la Louisiane et un bout du Québec, mais en réalité c’est tout le centre du continent, environ 40 % des États-Unis actuels. Ça va de Bâton-Rouge, le Mississippi, jusqu’au Québec et pratiquement jusqu’à la baie James.

La présence française se fait de façon extraordinairement intégrée. On est dans les grandes conquêtes marchandes : il y a les Britanniques, les Espagnols, qui eux ne font pas dans la dentelle avec les populations autochtones. Alors que les Français vont se mélanger avec les tribus locales, les respecter, en faire des sujets à part entière du roi. Ils appellent le roi « la Grande Montagne ». Ils sont fiers d’appartenir au royaume de France, beaucoup plus fiers que d’autres puissances coloniales. Beaucoup sont trappeurs. On retrouve encore aujourd’hui des noms de villages, de moines, etc., de cette histoire.

C’est la guerre de Sept Ans avec la Grande-Bretagne. La France perd, parce qu’elle est déjà surendettée, elle n’a pas les moyens de se donner les moyens de la gagner. On est surendettés, et on doit payer des dommages de guerre importants. Choiseul est ministre, il vient voir Louis XV en lui disant : « On n’a pas les moyens. J’ai une idée plus géniale : on va abandonner ce que Voltaire appelle “ces arpents de neige”. On a du mal à les gérer, on largue tout ça. De toute façon, la noblesse de cour n’en veut pas, la noblesse terrienne trouve qu’on dépense trop d’argent pour ces marchands, ces navigateurs, ces nouveaux riches qui nous énervent et nous font la morale. On largue tout ça, et ça ne nous coûtera pas un sou. »

Et il finit par convaincre le roi d’abandonner tout cela.

On abandonne tous ces Français, tout cet empire. On critique beaucoup Choiseul ensuite, d’avoir contribué à cet abandon d’un territoire gigantesque. On peut imaginer ce qui se serait passé si l’influence française, la langue française avaient perduré là-bas, même si évidemment l’histoire aurait été différente.

Choiseul, quelques années plus tard, veut se justifier. Il dit en substance : « Voyez, on a gardé un peu d’argent qu’on n’avait pas, mais qu’on n’a pas dépensé en dommages de guerre. Il y a une île en Méditerranée, qui appartient aux Génois, qu’on pourrait acheter, ce sera plus important, plus stratégique. » C’est ainsi que la France va racheter la Corse aux Génois. Il met en perspective l’abandon de l’empire d’Amérique du Nord avec cet acte. Il dit : « J’ai renoncé, mais c’était parce que moi, je savais faire. »

On voit bien après combien il est difficile de revenir sur ces erreurs.

Ce sont des exemples qui peuvent nous donner des idées sur ce qui se passe aujourd’hui.

Ce qui est intéressant dans l’histoire, ce sont les enseignements qu’on peut en tirer, et comment ça vient éclairer le présent. On parle souvent du « peuple français » comme s’il y avait une continuité, ce qui n’est pas toujours le cas, le peuple change au fil des générations. Ce qui est intéressant, c’est de voir ce qui reste, ce qui nous permet de nous penser aujourd’hui.

La question qui m’est venue en écrivant le livre, c’est : qui renonce, finalement, à chaque fois ? Parfois un seul homme, parfois des citoyens, parfois une élite, des dirigeants, des institutions. Est-ce qu’il y a un trait commun entre ces renoncements ? On voit bien que ce sont souvent des gens au pouvoir, à un moment donné, qui prennent des décisions graves, et ça dit quelque chose de notre propension à faire des erreurs dans la modernité.

On a un exemple intéressant avec ce que j’appelle le « renoncement au mérite », en 1816. On a alors une Assemblée nationale composée majoritairement de députés libéraux. La France a été le pays de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l’homme, mais aussi le pays de la Terreur, avec tous les drames que cela a impliqué. J’en fais un chapitre, le renoncement à la liberté : comment, alors qu’on avait bâti un idéal révolutionnaire, on a pu le tordre pendant quelques mois pour en faire tout autre chose.

Au sortir des guerres napoléoniennes, la France est secouée. Ces députés libéraux vont proposer quelque chose qu’ils jugent moderne : réserver le droit de vote à ceux qui paient plus de 300 francs or d’impôt par an. C’est le suffrage censitaire. Il n’y aura que 100 000 Français qui auront le droit de voter, et cela va durer jusqu’en 1848.

On voit naître une frustration incroyable dans la population, alors même qu’un des acquis de la Révolution et de Bonaparte, avant qu’il ne devienne Napoléon, c’est l’éducation. On va éduquer de plus en plus dans les campagnes, chacun va avoir un accès à l’éducation. Une population plus éduquée veut participer davantage, et se voit interdite de participer parce que l’Assemblée en a décidé autrement.

Cela crée un ressentiment très fort, entre les classes populaires au sens large et ceux qu’on appellerait aujourd’hui « les plus aisés ». On voit émerger cette notion de lutte des classes. Quand on a l’impression que la France est le seul pays où il y a ce tropisme particulier envers les plus aisés, on a l’impression que c’est de la jalousie. En lisant bien ce chapitre, on se rend compte que ça vient de plus loin, qu’il y a une méfiance parce qu’on leur a confisqué le droit de participer pendant près de 40 ans.

Cela se traduit par les révolutions de 48, puis les journées sanglantes. Marx, du reste, va voir dans la France une sorte de laboratoire, ce qui va générer un certain nombre d’idées chez des esprits éclairés, qui vont développer ces principes de lutte des classes. Cela fait partie de notre ADN historique et il faut comprendre cela pour comprendre ce que nous vivons aujourd’hui.

On a là une situation où ce n’est pas un homme, mais un contexte historique, des réactions, et une Assemblée qui prend des décisions qui conduisent à cette situation.

Julien Devaureix : Ça m’amène à deux questions. La première : qu’est-ce que ça dit de la psyché française ? On va dire « le peuple français », même si c’est un ensemble d’individus, mais on peut quand même commenter des attitudes, une culture. Le peuple français ne réagit pas tout à fait comme le peuple allemand, etc. Qu’est-ce que ça dit de cette psyché, de ces comportements, de ce rapport à la lutte des classes ?

La deuxième : est-ce que ça dit aussi quelque chose de ce qu’est l’élite française, de ce qui traverse le comportement de l’élite française, son rapport au peuple, au pouvoir, à ce qui est extérieur à la France ? On ramène souvent ce que nous sommes aujourd’hui à la Révolution française et à la décapitation du roi. Vous dites que c’est plus compliqué que ça.

Thierry Breton : Oui, c’est plus compliqué que ça. La Révolution est rabâchée, mais justement, je me suis penché sur ces questions, ça m’a pris dix ans. Je n’ai pas fait que ça ces dernières années, vous l’avez remarqué, mais j’ai été pratiquement un an par chapitre pour réfléchir, les sélectionner, essayer de voir.

Un pays, c’est complexe, très complexe. Vous faites une analogie avec la psyché, avec un être humain. Ce n’est pas un être humain, mais c’est vrai qu’un pays a des plus et des moins, comme un individu. Généralement, dans l’histoire, on apprend surtout les plus, pas les moins. J’ai voulu apprendre aussi les moins, parce qu’on apprend des moins.

Qu’est-ce que ça dit de notre psyché collective, de notre ADN historique collectif ? Il en reste des morceaux. Il reste tout ça en nous. Oui, il reste la tolérance. Il reste aussi le fait de ne pas voir certaines opportunités, comme lorsqu’on renonce à la mer. Je fais le parallèle avec nos outre-mer aujourd’hui, qui nous permettent de bénéficier de la plus grande zone économique exclusive au monde, quasiment équivalente à celle des États-Unis, et qui, rapportée à l’Europe, fait de l’Europe l’espace maritime le plus vaste. Est-ce qu’on intègre bien cela ?

Avec Turgot, par exemple, appelé par Louis XVI pour réformer une France totalement surendettée, 40 % des revenus du royaume servant à payer les intérêts. Turgot commence à vraiment réformer la France; il est très proche des esprits libéraux, on dit qu’il a inspiré Adam Smith. Au bout de deux ans, il se fait balayer par les corporatismes. On y revient, et dix ans après, c’est la Révolution française.

1938, ça a été la France. Et 1939–1945, on n’a pas tous été des résistants. Mais ensuite, avec le général de Gaulle, 1945–1958, la France a aussi été autre chose.

Donc ça dit qu’on est un peu tout ça. La France, c’est un peu tout ça. Aujourd’hui, je propose au lecteur deux lectures : soit il lit tout dans l’ordre, soit il va directement au chapitre 10, le renoncement actuel, de 1974 à 2020–2025, pour voir comment on en est arrivé à être incapables de réformer le pays, incapables de se poser la question, de façon honnête, loyale, en comprenant notre histoire, d’où l’on vient, sur notre État-providence.

L’État-providence est né en 1943 du Conseil national de la Résistance, pour précisément réinventer la nation après les heures sombres qu’elle avait connues, et dans lesquelles elle avait joué une certaine complicité, il faut le rappeler. Aujourd’hui, cet État-providence fonctionne avec environ 900 milliards sur les 1 500 milliards de nos revenus, c’est-à-dire près des deux tiers. On ne peut plus le financer comme dans les années 50 ou 60, quand la croissance était de 5 % et la démographie galopante.

On n’arrive pas à se poser la question de dire : gardons les missions portées par l’État-providence, mais interrogeons-nous sur la façon de les financer, de les organiser. Les débats que l’on vit actuellement, je ne les avais pas anticipés quand j’ai écrit le livre, mais ils en sont une démonstration flagrante.

On est le résultat de tout cela. Ce n’est pas uniquement pour dire qu’on a des faiblesses, on a aussi des forces. Mais plus on saura qu’on est aussi ça, plus on saura se rassembler, me semble-t-il, dans ce que j’appelle de mes vœux : ce que Péguy appelait « l’union sacrée » dans d’autres circonstances. Quand la France connaît des moments très difficiles, elle peut se réunir autour de l’intérêt supérieur de la nation.

Je pense qu’on est entré dans un moment très difficile, où on perd notre crédit. La parole de la France est affaiblie à l’extérieur, la parole de l’État est affaiblie à l’intérieur, parce qu’il ne tient plus ses objectifs année après année. Un budget, par exemple. On est incapables de tenir un budget, donc de tenir une parole. La France n’est plus ce qu’elle était.

Je pense qu’on vit un moment historique dont il faut sortir. Pour en sortir, il y a des moments où la France se réunit, se ressaisit. Oui, je pense qu’on est dans une situation où il faudrait créer ce type de sursaut.

Julien Devaureix : Je voudrais revenir sur le présent et parler plus de la modernité, sur le côté élite politique, élite économique. Beaucoup de ces renoncements sont des décisions prises par des gens qui ont le pouvoir politique à un moment donné, dans un contexte. Ce n’est pas nier l’esprit français, le fait que c’est pluriel, mais il y a quand même des gens qui sont au pouvoir à un moment donné.

Je voudrais comprendre le regard que vous portez sur les manquements, les défaillances, ou en tout cas le comportement en général de cette élite qui prend des décisions. J’ai en tête d’autres renoncements, qu’on pourra aborder, qui préoccupent beaucoup de Français : le renoncement à une forme de souveraineté de la nation, qui aurait été diluée par des décisions politiques dans l’Union européenne, ce qui alimente le vote extrême, et ces questions-là.

Y compris sur les questions de migration. Deuxièmement, dans l’élite politique, il peut y avoir un renoncement à la parole scientifique, à écouter la parole scientifique, à respecter les rapports du GIEC, les données écologiques, qui ne sont pas toujours prises en compte.

Et puis, plus récemment, il y a presque un renoncement à respecter l’État de droit, à respecter la justice, des décisions de justice, incarné par exemple par Nicolas Sarkozy, qui a été président, condamné par la justice, mais qui est toujours accueilli, bien accueilli par une partie des Français.

Dans l’histoire moderne, est-ce qu’il y a quelque chose qui traverse l’attitude, la vision, qui caractérise l’élite française, qu’on retrouve aujourd’hui, et qui nous amène dans ces formes de renoncement, dans cette perte de souveraineté et de puissance que vous décrivez ?

Thierry Breton : Vous avez une question à tiroirs, comme on dit. D’abord, sur « l’élite française », je me méfie toujours de ce concept, parce que ceux qui décident ne sont pas automatiquement « l’élite ». Est-ce que Nicolas Sarkozy fait partie de l’élite ? Je n’en sais rien. Est-ce que François Mitterrand en faisait partie ? Peut-être. Est-ce que Napoléon faisait partie de l’élite lorsqu’il se retrouve par hasard, à l’issue du rachat de la Corse, français ? Je n’en suis pas convaincu.

On simplifie beaucoup. On est dans un moment où, quand les événements rendent complexe une situation, on simplifie, et ça s’appelle le populisme. On est un peu dans cette phase-là. C’est comme ça que je voudrais aborder votre question, parce que dans les phases compliquées, on a tendance à simplifier pour retrouver une cohésion sociale, en trouvant un bouc émissaire, ce qui est en creux derrière votre question.

Le bouc émissaire apparaît quand on n’arrive plus à trouver une voie. Et cette voie se traduit par quoi ? Par du leadership. À chaque fois qu’on est dans ces moments-là, un homme ou une femme émerge et joue un rôle pour rebondir et aller de nouveau de l’avant.

Je pense qu’on est dans cette phase. Qui ce sera ? Je suis incapable de vous le dire. On verra bien. Je suis de ceux qui pensent que ce sont plutôt les situations qui créent les hommes, que l’inverse, en tout cas dans ces moments-là.

Pour aller un peu plus dans le détail de ce que vous évoquez : il est évident qu’on a du mal à expliquer la nécessité absolue du projet de reconstruction européenne, après la guerre. D’abord un projet de paix. Je raconte aussi comment on a raté la construction d’une Europe plus politique, qui nous aurait été bien utile, en 1954, avec le renoncement à l’Europe de la défense, porté par deux Français, Jean Monnet et Robert Schuman.

À l’époque, il y a six pays européens dans ce projet. Tous vont voter pour la création d’une armée européenne, proposée et poussée par les Américains, les Anglais, les Allemands, tout le monde. Il faut la faire voter dans chaque Parlement. Tout le monde vote, et la France, qui est à l’origine du projet, arrive en dernier… et vote contre.

Ça change complètement la destinée de l’Europe. On passe d’une Europe un peu plus politique, qui aurait pu émerger entre les blocs soviétique et américain, à une Europe qui va chercher une voie plus mercantile, avec le marché commun, parce qu’il fallait bien rebondir.

Aujourd’hui, vous dites que l’on se dilue. Non, on ne se dilue pas dans l’Europe. Je rappelle très clairement que l’Europe n’est pas un État, ce n’est pas un projet fédéral, ce ne sont pas les États-Unis d’Amérique. Chaque État membre garde sa souveraineté intégrale en matière de défense, de politique étrangère, de fiscalité. On met en commun certains éléments, la monnaie commune par exemple.

S’il n’y avait pas la monnaie commune aujourd’hui, vu l’état de la France, on en serait à plusieurs dévaluations, et l’épargne des Français ne serait pas là où elle est aujourd’hui, je peux vous le dire. On a peut-être ce sentiment de dilution, mais il faut expliquer davantage.

Vous avez raison, il y a des sujets qui traversent aujourd’hui l’ensemble de nos concitoyens européens, 450 millions de personnes. Des problèmes liés aux migrations, ou plutôt à l’intégration, qui n’a pas été réussie, c’est le moins qu’on puisse dire, dans beaucoup de pays. Cela crée des tensions, des réflexes identitaires, qui traversent presque tous les pays européens, avec des réactions qu’il faut gérer avec recul et intelligence. Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de la France et de l’Europe.

Je suis en train d’écrire un deuxième livre de cette nature sur l’Europe. J’espère ne pas mettre dix ans cette fois-ci, mais j’ai déjà beaucoup réfléchi à ces questions en tant que commissaire européen.

Ensuite, vous dites : « Il y a du complotisme. » Vous ne prononcez pas le mot, mais il y a ça derrière, parce que c’est compliqué. Donc on simplifie. Ma réponse, c’est que souvent, quand il y a répétition d’erreurs au sommet, c’est aussi lié au fonctionnement des institutions, à la manière dont on respecte, ou pas, ce que les Américains appellent les checks and balances, les contre-pouvoirs.

Quand il n’y a pas de contre-pouvoir, on peut laisser faire n’importe quoi. Dans le livre, je montre, pour la dette par exemple, ce qui s’est passé depuis 1974. Je me suis dit que la meilleure façon de le faire, c’était de voir la contribution de chacun des présidents de la République, de Giscard jusqu’à aujourd’hui, à l’endettement. Ils ont tous contribué à l’endettement.

J’ai calculé cela, mais pas en valeur absolue, car ça n’a aucun sens : la valeur de la monnaie a changé, l’euro d’aujourd’hui n’est pas celui du début du siècle. Il faut regarder l’accroissement de l’endettement par rapport au PIB, en rythme annualisé, sous chaque présidence.

Ce qui est très surprenant, c’est que celui qui a le plus contribué à l’endettement, de très loin, c’est Nicolas Sarkozy. Sous son quinquennat, il a augmenté la dette de la France de 5 points de PIB par an, c’est-à-dire 25 points de PIB en 5 ans. Un quart de la dette, c’est lui, en 5 ans.

Encore une fois, je ne fais pas de critique, je fais un constat. J’analyse ensuite comment cela s’est passé, pourquoi, comment il prend une décision à l’encontre de ce qui avait été fait avant, la déchire, en quelque sorte, et comment cela a des conséquences énormes pour la France mais aussi pour l’Allemagne.

En réaction au comportement de Nicolas Sarkozy, qui, le 7 juillet, alors qu’il vient d’être élu, s’invite à une réunion de l’Eurogroupe pour dire que tout ce qui avait été fait avant, notamment sur la capacité de revenir en 2010 à 60 % d’endettement, il le déchire, les Allemands vont réagir très brutalement. Quelques mois plus tard, ils annoncent qu’ils vont s’imposer la « règle d’or », devenir les plus vertueux de l’Europe, et forcer les autres pays à faire pareil. La France, elle, ne le fera pas.

On est aujourd’hui à pratiquement 120 % d’endettement par rapport au PIB, alors que l’Allemagne est à 60. Quand je quitte Bercy, il y a quelques années, la France était à 63 %, l’Allemagne à 67. Il y a eu les mêmes crises des deux côtés du Rhin : subprime, dette souveraine, Covid. Pourtant, on en est là aujourd’hui. Et ce n’est pas une dette d’investissement, c’est important de le préciser.

On voit là une situation de renoncement, d’hubris.

Ensuite, le deuxième plus gros contributeur, c’est Mitterrand. Il augmente l’endettement de 2,4 % par an pendant son double septennat. Lorsqu’il arrive au pouvoir, la dette est autour de 20 % du PIB. Quand il part, on est à près de 53 %.

Mitterrand invente la dette pour financer une partie de son projet. Il arrive avec des propositions portées, en particulier, par son alliance avec le Parti communiste, qui n’étaient pas du tout dans la nature de l’ouverture du monde et de la globalisation qui s’annonçaient. Cela conduira à la rigueur, mais entre-temps il fait des promesses.

Notamment une promesse sociale majeure : redonner du temps libre à ses compatriotes. Il dit : « Mon avancée majeure, c’est de rendre du temps à tous les Français. » Il va abaisser l’âge de la retraite de 65 à 60 ans, passer de 40 à 39 heures, puis plus tard ce sera 35 heures. Il donne une 5e semaine de congés payés. Ce sont des avancées sociales incontestables, évidemment.

Il crée même un ministre pour organiser ce nouveau temps libre, c’est la fameuse « troisième voie » : c’était M. Hernu qui était ministre du Temps libre, on s’en souvient peut-être. Le seul problème, c’est que la France n’a pas les moyens, ni la compétitivité, pour se payer cela, parce que l’État-providence repose sur la capacité de travail.

Qu’est-ce qui se passe ? On commence à s’endetter pour payer en grande partie ces avancées sociales, et c’est comme ça que la dette passe d’environ 20 à 53 %.

Les troisièmes ex aequo, assez surprenant, ce sont Emmanuel Macron et François Hollande. Ils sont tous les deux autour de +1,8 point de dette par an. Cela nuance un peu certains discours. François Hollande n’a pas connu de grande crise, mais il fait quand même +18 points sur le quinquennat, ce qui veut dire qu’il n’a pas fait grand-chose en termes de redressement. La dette a continué à monter. Emmanuel Macron, lui, avait commencé à la réduire un peu, puis il y a eu la crise du Covid, la guerre en Ukraine, et au final on est aussi autour de +1,8.

Les deux « meilleurs élèves de la classe », si vous me permettez, ce sont Giscard et Chirac, qui, sur la durée de leurs mandats respectifs, font +1 point d’endettement par an en moyenne.

C’est un regard historique. Après, j’ai essayé de lire la dette un peu comme un géologue lit des strates. La dette, c’est une accumulation de déficits. On peut la lire comme on lit les couches du Grand Canyon : un moment, il y avait la mer, un autre du désert, une comète, etc. Lire l’histoire de la dette de la France entre 1974 et 2025, c’est lire notre histoire, nos faiblesses, nos renoncements, nos avancées. C’est pour ça que je le propose au lecteur, pour comprendre comment on en est arrivé là et ce qu’il conviendrait de faire.

Julien Devaureix : On pourrait passer une heure sur ce sujet, mais je voudrais parler un peu d’Europe, parce que beaucoup de choses se jouent au niveau européen. On a mis beaucoup de choses en commun. Vous avez été commissaire, et vous avez promu notamment une forme de fermeté dans la mise en œuvre du DSA, le Digital Services Act, le règlement européen sur les services numériques. Cela a été illustré par un échange avec Elon Musk, qui a fait parler, et qui démontrait une certaine attitude vis-à-vis des États-Unis et du Big Tech.

On voit à quel point les Big Tech ont pris de l’importance dans la politique américaine. On voit à quel point, depuis le début de la présidence Trump, cette attitude vient questionner la souveraineté de l’Europe. Je voudrais que vous me disiez deux mots sur ce que vous pensez de la situation actuelle, de ce qui est en train de se passer dans ce rapport de force entre les États-Unis et l’Europe, et de l’attitude de l’Europe, notamment sur les sujets sur lesquels vous avez travaillé.

Thierry Breton : Lorsque j’étais commissaire européen, j’avais un portefeuille assez large, négocié en amont entre le président de la République française et la Commission. Il y avait le marché intérieur, c’est-à-dire l’ensemble du marché européen, y compris les industries. Il y avait le numérique, très important, la défense, l’espace, le tourisme, les médias.

Mon approche a été de partir de ce qu’on commençait à voir, et qui s’est accéléré depuis le 20 janvier 2025, avec l’avènement de Donald Trump au pouvoir pour son deuxième mandat. Un monde dans lequel les rapports de force allaient devenir de plus en plus structurants de nos relations avec nos voisins.

Plus que jamais, la nécessité pour nous, Européens, d’avoir un projet commun, en gardant nos spécificités et nos souverainetés nationales, mais en mettant en commun un certain nombre de politiques pour pouvoir peser dans ce nouvel ordre du monde, articulé autour des rapports de force.

Si je cherche un mot qui caractérise ce qui s’est passé depuis ce 20 janvier, après avoir longuement réfléchi, je dirais : la perte de confiance.

Depuis 70 ans, nous avons bâti la construction de l’Europe, mais aussi nos relations commerciales, les règles du commerce international, sur la confiance. Y compris notre défense, pour 26 pays, reposait sur la protection américaine, en particulier la protection nucléaire américaine. Je dis 26/27, car nous sommes le seul pays de l’Union européenne à disposer de l’intégralité de l’architecture de défense, y compris la dissuasion nucléaire.

Cette architecture de protection de l’Europe, puis les relations commerciales, reposaient sur la confiance : je signe un contrat, on respecte le contrat; il y a des règles de commerce international, chacun les respecte; si je suis attaqué, l’OTAN est là, par l’article 5, pour venir me défendre.

Depuis le 20 janvier, la nouvelle administration américaine nous dit : non, on n’est pas sûr de venir vous défendre. L’Europe a été très dure avec nous, on va lui faire payer. Cette notion de confiance n’a plus de sens. C’est un effondrement formidable, incroyable, que vivent les 26 autres États membres. Pour nous, Français, grâce au général de Gaulle, nous avons une voix un peu différente, une capacité de dissuasion autonome, mais il faut voir comment c’est vécu pour nos partenaires, notamment ceux qui ont un passé douloureux avec la Russie ou l’Union soviétique.

Cette perte de confiance caractérise la situation. Et qu’est-ce qui se passe quand on perd la confiance, y compris dans l’État de droit ? Vous faisiez référence à cela tout à l’heure. Quand il faut quand même un ordre, si ce n’est plus celui du droit, c’est celui du plus fort : l’ordre des rapports de force.

On est entré dans un monde où ce ne sont plus les règles du droit, ni la mondialisation « heureuse », mais les rapports de force. Je dois préserver mes chaînes de valeur non pas en disant « respectez le droit », puisque beaucoup s’assoient dessus, mais en disant : « Si vous ne le faites pas, il y aura des mesures de rétorsion. »

On est donc entré dans un monde de brutalité et de rapports de force. J’ai voulu, là où j’étais, préparer l’Europe à cette dynamique.

Bien sûr, au niveau de la défense, avec des politiques de défense communes. Bien sûr au niveau industriel, avec la sécurisation des chaînes de valeur. Et puis en offrant en contrepartie ce que nous avons : le premier marché au monde, commercial, industriel, mais aussi en matière de services, notamment numériques. Nous pouvons faire des rapports de force, mais il faut les exercer et les assumer.

C’est dans cet esprit que j’ai proposé d’organiser notre espace informationnel. Il y a l’espace physique, et l’espace informationnel. L’espace informationnel, que certains appellent l’espace numérique, c’est l’espace dans lequel nous passons maintenant 4h43 par jour en moyenne. Tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux avec nos portables, et nos enfants y passent souvent encore plus de temps.

Cet espace, qui se superpose à notre espace territorial, organisé depuis des siècles, est curieusement très peu organisé. Je me suis efforcé de poser cinq jalons pour structurer enfin cet espace informationnel.

Ce sont cinq règlements, dans notre jargon bruxellois. Les règlements sont des lois votées par nos deux co-législateurs, le Parlement européen et le Conseil, et qui sont d’application directe partout en Europe. Pour l’espace informationnel, il faut un cadre harmonisé.

Les cinq textes : le Data Act, pour organiser à qui appartiennent les données; le DGA Act, pour les données des États et des collectivités, comment on peut les utiliser pour faire des services; le DSA, qui nous permet d’avoir des règles de droit dans l’espace informationnel, sur les réseaux sociaux, en transposant les règles qui font que nous vivons ensemble dans l’espace physique; le DMA, pour mettre des règles économiques, éviter les situations de monopole de fait, les évictions des plus petits par les plus grands, mettre des règles de droit sur la concentration; et enfin l’AI Act, pour mettre des règles de protection face à l’avènement massif de l’intelligence artificielle, que nous accompagnons, mais avec des garde-fous pour préserver notre État de droit.

Ces cinq actes ont été un travail absolument gigantesque, mené avec mes équipes. Ils ont été votés ensuite par le Parlement et le Conseil. Et c’est pratiquement à plus de 90 % que les députés les ont votés, tous partis politiques confondus. C’est un acquis démocratique extrêmement fort.

Les règles du DSA, en particulier, mettent des obligations sur les réseaux sociaux. Elles sont très strictes, y compris en contrôle des algorithmes, en modération. La liberté de parole est essentielle pour nous en Europe, elle est totalement préservée. Jamais cela n’aurait été voté à 90 % si nous avions entaché la liberté d’expression.

Par contre, on veut une législation équilibrée, mais appliquée. S’il n’y a pas d’application, il y a des sanctions. Les grandes plateformes systémiques, qui ont plus de 45 millions d’utilisateurs en Europe, sont désormais régulées par Bruxelles : X, Temu, Meta, TikTok, etc. Si elles ne respectent pas ces lois, elles peuvent être sanctionnées à hauteur de 6 % de leur chiffre d’affaires. Si c’est répété, un juge peut décider de la fermeture temporaire, jusqu’à ce que la plateforme corrige ses services.

Tout cela a été mis en place en 2022–2023. J’ai ouvert moi-même un certain nombre d’enquêtes, publiques, notamment contre TikTok et X. Dix-huit mois après, il faut aller vite, parce que pendant ce temps, les dommages continuent : ingérences, cyberharcèlement, haine en ligne, produits non conformes, etc.

La Commission européenne a reçu un mandat exclusif pour réguler cela. Il faut maintenant qu’elle l’exécute. Je souhaite, en tant que citoyen, qu’elle le fasse le plus vite possible. Sinon, on peut s’interroger sur les raisons. On n’est pas naïfs, on sait qu’il y a des rapports de force, que les États-Unis, Donald Trump en particulier, souhaiteraient sans doute qu’on ne l’applique pas, parce que ça pourrait entraîner des pénalités pour des entreprises qui n’ont pas respecté notre loi.

Il peut y avoir des pressions, des dépendances, notamment avec la Chine et les terres rares. Mais l’Europe, c’est un continent avec 450 millions de consommateurs. Les institutions qui nous représentent, en particulier la Commission, mais aussi le Parlement et le Conseil, doivent exercer tous les moyens que notre démocratie leur a donnés pour nous protéger.

Si elles ne peuvent pas le faire, il faudra que les co-législateurs demandent des comptes, et je pense qu’on n’est pas loin de ce moment.

Julien Devaureix : Dernière question, que j’aimerais adresser à la fois au « citoyen lambda », pour reprendre votre terme, et à ceux qui sont en situation de pouvoir, de prendre des décisions collectives. À quoi faut-il absolument renoncer, et à quoi ne faut-il surtout pas renoncer ? Il y a aussi des renoncements qui peuvent être utiles.

Thierry Breton : Je crois que, si je résume une leçon de vie, puisque c’est au fond à ça que vous m’interrogez, c’est que, quand on a deux chemins à prendre, la vie nous apprend que c’est toujours en prenant le plus dur que l’on va dans la bonne direction, jamais en prenant le plus facile.

Je crois qu’avec cette petite règle de vie, si on l’applique à ce que nous vivons aujourd’hui, cela nous éviterait de vivre un onzième renoncement, que nous sommes en train de vivre quotidiennement, en temps réel. En particulier celui d’être incapables de présenter un budget, de détricoter toutes les avancées qui avaient été mises en place. On peut les contester, les discuter, mais je pense, par exemple, à la réforme des retraites, qui consistait à prendre des mesures pour faire face à l’allongement de la durée de vie et à l’évolution de la démographie.

C’est rarement en prenant la voie la plus facile que l’on sert l’intérêt général, dont on est le mandataire à un moment. Quand on est un homme public, un homme politique, on ne l’est que pendant un moment. C’est aussi vrai pour un chef d’entreprise : on vous donne la responsabilité, la capacité d’exercer un certain pouvoir pendant un laps de temps court. Il faut l’exercer non pas pour soi, mais pour l’intérêt général, y compris au risque de perdre soi-même son poste.

Ça me semble évident, ce que je dis. Ça ne l’est peut-être pas pour tout le monde aujourd’hui.

Julien Devaureix : Merci beaucoup.

Thierry Breton : Merci.

Soutenez Sismique

Sismique existe grâce à ses donateurs.Aidez-moi à poursuivre cette enquête en toute indépendance.

Merci pour votre générosité ❤️

Nouveaux podcasts

Fierté Française. Au-delà du mythe d’un pays fragmenté

Comprendre le malaise démocratique français. Attachement, blessures et capacité d’agir

Les cycles du pouvoir

Comprendre la fatigue démocratique actuelle et ce vers quoi elle tend.

"L'ancien ordre ne reviendra pas"... Analyse du discours de Mark Carney à Davos

Diffusion et analyse d'un discours important du premier ministre du Canada

Écologie, justice sociale et classes populaires

Corps, territoires et violence invisible. Une autre discours sur l’écologie.

Opération Venezuela : le retour des empires

Opération Absolute Resolve, Trump et la fin de l’ordre libéral. Comprendre la nouvelle grammaire de la puissance à la suite de l'opération "Résolution absolue".

Vivant : l’étendue de notre ignorance et la magie des nouvelles découvertes

ADN environnemental : quand l'invisible laisse des traces et nous révèle un monde inconnu.

Les grands patrons et l'extrême droite. Enquête

Après la diabolisation : Patronat, médias, RN, cartographie d’une porosité

Géoconscience et poésie littorale

Dialogue entre science, imagination et art autour du pouvoir sensible des cartes