Militer sans se perdre. Bourdieu, Lénine, Malcolm X et les autres : les luttes vues d’en haut.

Faut-il être dans le système pour le changer ou le défier de l’extérieur ? La radicalité est-elle un moteur de transformation ou un piège qui divise ? Peut-on lutter sans se trahir ?

Cet épisode part d’un constat simple : les tensions entre militantisme réformiste et activisme radical traversent toutes les luttes – climat, antiracisme, féminisme, justice sociale. À partir d’exemples historiques et contemporains, de Lénine à Malcolm X, de Greta Thunberg à Bourdieu, on explore les dynamiques complexes du militantisme : les postures, les stratégies, les effets secondaires, les conflits internes… et les zones grises.

Avec une question en toile de fond : comment agir sans se perdre ? Et surtout, comment faire bouger les lignes dans un monde qui résiste au changement ?

Un épisode pour celles et ceux qui se questionnent sur comment faire bouger les choses, et pour ceux qui luttent, doutent, cherchent, tombent et recommencent.

Concepts fondamentaux

La pureté militante est à la fois un idéal moral (cohérence, intégrité) et un piège stratégique (isolement, rigidité).

Le militantisme fonctionne comme une scène performative : on y incarne des rôles, on y joue des postures, parfois sous pression.

Les réseaux sociaux intensifient cette logique, en valorisant la conflictualité, la posture et la visibilité au détriment de la complexité.

La théorie des champs (Bourdieu) éclaire les luttes internes pour la légitimité militante comme des compétitions symboliques.

Tensions majeures

Réformisme vs radicalité : changer les choses de l’intérieur ou rompre avec le système ?

Intégrité vs efficacité : préserver une ligne morale ou faire des compromis pour obtenir des résultats ?

Visibilité vs durabilité : être entendu maintenant ou bâtir dans la durée, parfois dans l’ombre ?

Alliés vs ennemis intérieurs : quand les désaccords stratégiques deviennent des guerres intestines.

Stratégies et enseignements

L’histoire montre que les stratégies divergentes peuvent être complémentaires : radicalité pour élargir le champ, modération pour stabiliser.

La notion d’écologie des postures suggère une pluralité utile : chaque rôle (radical, négociateur, bâtisseur…) a sa place.

Penser stratégiquement n’est pas renoncer à ses principes, mais accepter de naviguer dans l’imperfection du réel.

La panique rationnelle face à l’urgence climatique est légitime, mais elle ne doit pas empêcher l’action construite.

Perspectives critiques

Le backlash n’est pas une simple réaction : c’est une dynamique structurante qu’il faut anticiper.

Le système a une grande capacité de récupération : il transforme la critique en produit, l’activisme en marketing.

Il n’y a pas d’acte neutre : chaque engagement crée des effets, souvent imprévisibles.

Concepts

Performativité (Judith Butler) : nos actions militantes construisent autant qu’elles expriment notre identité.

Fenêtre d’Overton : espace des idées acceptables dans le débat public, que les radicaux peuvent élargir.

Backlash : retour de bâton réactionnaire après une avancée perçue comme trop rapide ou trop radicale.

Récupération (Guy Debord) : intégration de la critique par le système capitaliste, souvent à des fins commerciales.

Écologie des postures : idée que différents types de militantisme peuvent coexister dans un écosystème utile.

Personnes citées

Lénine : critique les gauchismes « infantiles » qui refusent tout compromis stratégique.

Martin Luther King / Malcolm X : figures complémentaires d’une lutte par tension productive.

Judith Butler : philosophe de la performativité, importante pour comprendre l’identité militante.

Pierre Bourdieu : propose la notion de champ social pour analyser les luttes internes de légitimité.

François Jullien, Edgar Morin, Michel de Certeau, Hannah Arendt : philosophes mobilisés pour penser l’action, la complexité, et l’imprévisibilité historique.

Contextes évoqués

Les luttes écologistes actuelles en France, marquées par une fracture entre stratégies de dialogue et d’opposition frontale.

Le backlash conservateur aux États-Unis en réponse à certaines formes de militantisme perçues comme excessives.

Les dynamiques historiques de l’activisme (droits civiques, apartheid, ACT UP…), analysées comme réservoirs de leçons stratégiques.

Bonjour à toutes et à tous, c’est Julien. Aujourd’hui, j’ai eu envie d’aborder un sujet qui revient assez souvent dans les conversations que je peux avoir mes invités, souvent plutôt en off d’ailleurs, et aussi avec des connaissances qui sont préoccupés par l’état de la société ou du monde. On va parler d’engagement et même de militantisme. Parce la question de comment changer le système est évidemment une question qui revient souvent chez les activistes, et qu’il y a tout plein de postures différentes qui sont débattues, parfois même avec véhémence. Alors j’ai déjà un peu abordé ça dans un épisode Pause qui faisait suite à mon interview avec Flore Vasseur, mais j’y reviens parce que j’ai eu envie de creuser un peu.

J’y reviens aussi parce que depuis Trump est arrivé au pouvoir et que ça secoue très fort pour tous ceux qui essayent d’aller dans le sens d’une meilleure prise en compte des enjeux climatiques, sociétaux, dans le sens de la paix, de l’inclusion, etc… Enfin, dernièrement, dans la petite sphère écolo française, quelques échanges bien sentis ont réactivé cette discussion.

Et les questions que l’on va aborder me semble intéressantes pour vous chers auditeurs, que vous soyez engagés ou non, activistes, commentateurs, observateurs ou non, les uns n’excluant pas les autres.

Militer, oui, mais comment ?

Faut-il être dans le système pour le faire évoluer de l'intérieur, en tentant d'en infléchir doucement les logiques ? Ou au contraire en dehors, en opposition frontale, en rupture, quitte à gêner, à choquer, à diviser ?

Est-ce que vouloir transformer les choses de l'intérieur, ce n'est pas être complice ? Ou au contraire, est-ce que la radicalité, l'intransigeance, la pureté morale ne finissent pas par affaiblir les luttes elles-mêmes ?

Ce ne sont pas des questions simples et les réponses ne peuvent pas être tranchées. Comme presque toujours, il faut regarder au cas par cas, et même en faisant ça, ce n’est pas binaire.

J'ai eu aussi l'occasion récemment d'aborder ces tensions avec Rokhaya Diallo, dans une conversation que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore écoutée. Et comme souvent, cette réflexion ne m'a pas lâché. Et pour être honnête c’est un sujet qui me travaille depuis longtemps et l’actualité m’a poussé à m’y plongé vraiment, entre le backlash des idées progressistes aux US, l’incapacité de causes qui me paraissent essentielles à montrer des signes sérieux de progrès, il y a de quoi cogiter.

Par ailleurs je me questionne aussi sur à ma posture personnelle, à mes choix d’engagement ou même simplement de consommation. Bref, tout ça m'a conduit à replonger dans des lectures, des discours, des penseurs du passé et du présent. Ce que j'essaie de faire ici, c'est d'en tirer un fil. Non pas pour clore le débat, mais pour le poser autrement. Parce que derrière cette histoire de pureté militante pour les uns ou de compromission pour les autres, il y a quelque chose de plus vaste qui se joue.

Alors donc aujourd'hui, je vous propose de prendre un peu de recul. On va parler de stratégie, de morale, de reconnaissance, de pouvoir, de sacrifice, d'identité, et de complexité. On va parler de ceux qui luttent, et de comment cette lutte les transforme. Et peut-être aussi, de ce qu'elle nous fait à tous.

Générique

I. Ce que la lutte fait à la lutte

Voici un débat classique: deux militants écologistes s'affrontent. Je prends l’écologie en exemple, mais ça peut être n’importe quelle cause. L'un défend une collaboration avec une grande entreprise pour accélérer sa transition, l'autre y voit de la naiveté, voire une trahison inacceptable.

Qui a raison ?

Cette scène, je l'ai vécue des dizaines de fois dans différents contextes et sur différents sujets.

Cette confrontation n'est pas anecdotique. Elle rejoue, à chaque fois, une tension fondamentale qui dépasse la simple opposition entre morale et pragmatisme.

Les deux camps aspirent à l'efficacité, mais in fine divergent sur la nature même du problème et donc sur les moyens d'y répondre.

L'un considère qu'il faut travailler avec les structures existantes pour les transformer progressivement, acceptant les contraintes du système pour mieux l'infléchir.

L'autre estime que ces structures sont précisément la source du problème, et que collaborer avec elles revient à perpétuer ce qu'on prétend combattre. Ce n'est pas tant un conflit entre pureté et compromis qu'une divergence profonde sur la théorie du changement : peut-on réformer ce qui, par nature, résiste à la transformation ? Ou faut-il créer une rupture avec ce qui, fondamentalement, ne peut être amendé ?”

Et cette tension, on la retrouve dans tous les combats : écologie, antiracisme, féminisme, décroissance, luttes sociales. Elle structure les mouvements. Elle les anime. Et parfois, elle les détruit.

Prenons un exemple concret : en 2019, Extinction Rebellion a bloqué le quartier financier de Londres pendant plusieurs jours. Cette action a divisé le mouvement écologiste britannique. Certains y ont vu une tactique efficace pour attirer l'attention sur l'urgence climatique. D'autres ont critiqué une approche qui, selon eux, aliénait le grand public et renforçait l'image d'écologistes déconnectés des réalités quotidiennes. Deux ans plus tard, le gouvernement britannique adoptait une loi renforçant les pouvoirs de la police face aux manifestations, ciblant explicitement ce type d'actions. Résultat paradoxal : une action visant à accélérer la transition écologique a peut-être contribué à réduire l'espace démocratique pour toutes les luttes.

On retrouve des tensions similaires dans les débats entre certains collectifs antiracistes, entre partisans d'une approche universaliste et ceux d'une posture plus radicalement décoloniale. Ou entre les militantes féministes qui choisissent d'entrer dans les institutions et celles qui dénoncent leur récupération. Ces conflits de stratégie sont aussi des conflits de posture, d'identité, et de légitimité.

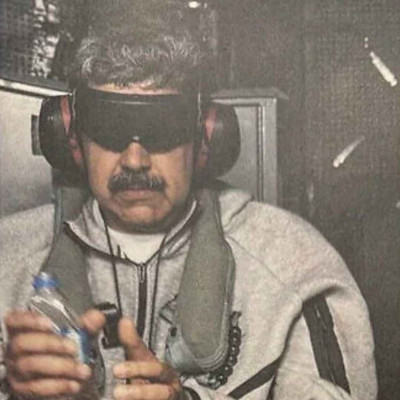

L'histoire du mouvement des droits civiques aux États-Unis illustre parfaitement cette dynamique. Dans les années 1960, Martin Luther King Jr. et Malcolm X incarnaient deux visions différentes de la lutte contre la ségrégation raciale. King prônait la non-violence et la réconciliation, cherchant à transformer l'Amérique de l'intérieur en s'appuyant sur ses propres valeurs fondatrices. Malcolm X, quant à lui, défendait une approche plus radicale, rejetant l'intégration au profit de l'autodétermination et n'excluant pas le recours à la violence en cas de légitime défense. Je vous propose un extrait d’un de ses discours les plus connus “the ballot or the bullet”, prononcé en avril 1964 pour qu’on comprenne bien la stratégie défendue par l’ami Malcom

https://www.youtube.com/watch?v=YQTKAobt97Q

This is why I say it's the ballot or the bullet. It's liberty or it's death. It's freedom for everybody or freedom for nobody.

America today finds herself in a unique situation. Historically, revolutions are bloody. Oh, yes, they are. They have never had a bloodless revolution, or a non-violent revolution. That don't happen even in Hollywood. You don't have a revolution in which you love your enemy, and you don't have a revolution in which you are begging the system of exploitation to integrate you into it. Revolutions overturn systems. Revolutions destroy systems. A revolution is bloody. But America is in a unique position. She's the only country in history in a position actually to become involved in a bloodless revolution. The Russian Revolution was bloody. Chinese Revolution was bloody. French Revolution was bloody. Cuban Revolution was bloody. And there was nothing more bloody than the American Revolution. But today, this country can become involved in a revolution that won't take bloodshed. All she's got to do is give the Black man in this country everything that's due him, everything.

C'est pourquoi je dis que c'est le bulletin de vote ou la balle. C'est la liberté ou la mort. C'est la liberté pour tous ou la liberté pour personne.

L'Amérique se trouve aujourd'hui dans une situation unique. Historiquement, les révolutions sont sanglantes. Oh, oui, elles le sont. Il n'y a jamais eu de révolution non sanglante ou non violente. Cela n'arrive même pas à Hollywood. Il n'y a pas de révolution où l'on aime son ennemi, ni de révolution où l'on supplie le système d'exploitation de nous intégrer. Les révolutions renversent les systèmes. Les révolutions détruisent les systèmes. Une révolution est sanglante. Mais l'Amérique est dans une position unique. Elle est le seul pays de l'histoire à pouvoir participer à une révolution non sanglante. La révolution russe a été sanglante. La révolution chinoise était sanglante. La révolution française était sanglante. La révolution cubaine était sanglante. Et il n'y a rien eu de plus sanglant que la révolution américaine. Mais aujourd'hui, ce pays peut s'engager dans une révolution qui ne nécessitera pas d'effusion de sang. Tout ce qu'elle doit faire, c'est donner à l'homme noir de ce pays tout ce qui lui est dû, tout.

Martin Luther King, on le sait n’avait pas tout à la fait la même posture, il pronait la non-violence.

Mais ceci étant et malgré leurs divergences, il est bon de noter que ces deux hommes, souvent présentés comme antagonistes, se respectaient profondément. Peu avant sa mort, Malcolm X avait d'ailleurs commencé à modérer certaines de ses positions, tandis que King devenait plus radical dans sa critique du capitalisme et de l'impérialisme américain.

Leur opposition apparente masquait une complémentarité stratégique : la radicalité de Malcolm X rendait King plus acceptable aux yeux du pouvoir, tandis que la modération de King ouvrait un espace pour que les revendications de Malcolm X soient entendues.

Cette dynamique complexe nous rappelle que les luttes ne sont pas monolithiques. Elles sont traversées par des tensions, des contradictions, des évolutions. Et ces tensions ne sont pas seulement théoriques : elles façonnent concrètement le destin des mouvements et leur impact sur la société.

II. Petite typologie du militant

Dans le fond, il y a plusieurs façons de militer. Plusieurs postures. Plusieurs manières d'être en lutte. On va essayer de faire une petite tipologie du militantisme.

On commence par la figure du réformiste. Le réformiste, c’est étonnant, il veut réformer.

Il croit encore à l'efficacité des institutions. Il s'infiltre, participe à des comités, monte des dossiers, pousse des lois. Il pense qu'on peut faire évoluer les choses par la voie lente. Il croit au pouvoir d'influence, aux coalitions discrètes, à la diplomatie militante.

En 1983, les Verts allemands entrent pour la première fois au Bundestag. Parmi eux, Joschka Fischer, ancien militant d'extrême gauche reconverti à la politique institutionnelle. Dix-sept ans plus tard, il devient ministre des Affaires étrangères et vice-chancelier. Sous son impulsion, l'Allemagne s'engage dans la sortie du nucléaire et développe les énergies renouvelables, ce qui était le souhait des verts chez nos voisins mangeurs de choucroute. Fischer incarne parfaitement cette figure du réformiste : critiqué par ses anciens camarades pour sa "trahison", il a pourtant contribué à transformer durablement la politique énergétique de son pays (et l’idée ici n’est pas jugé si c’était une bonne idée ou non, c’est de dire que parfois ça marche).

Et puis, dans un autre style, il y a le radical, qui n'y croit plus, à cette possibilité de changer le système de l’intérieur. Il bloque, occupe, dénonce. Il pense que sans rupture, rien ne changera. Son modèle, ce sont les Black Panthers, ACT UP, Extinction Rebellion. Il refuse la compromission et revendique l'urgence. Son langage est parfois celui du choc, de la désobéissance, de la mise en tension permanente.

En 1987, au plus fort de l'épidémie de sida, un groupe de militants fonde ACT UP à New York. Face à l'inaction des pouvoirs publics et à la stigmatisation des malades, ils optent pour des actions spectaculaires : die-in devant la FDA, interruption de messes à Saint-Patrick, projection de faux sang sur des bâtiments officiels. Ces actions choquent, mais elles forcent les médias à parler de l'épidémie et les laboratoires à accélérer la recherche de traitements. En quelques années, ACT UP contribue à transformer radicalement la prise en charge du VIH et la perception des personnes séropositives. Ca peut donc aussi marcher.

Il y a le créateur d'alternatives : il quitte le système sans le combattre frontalement. Il monte une coopérative, s'installe en ZAD, construit autre chose ailleurs. Il n'a pas besoin de convaincre les institutions : il les court-circuite.

L’exemple classique en France c’est le bon vieux Larzac. Dans les années 1970, le plateau du Larzac devient le symbole de la résistance à l'extension d'un camp militaire. Des paysans, rejoints par des militants venus de toute la France, s'opposent au projet de l'État. Mais au-delà de la résistance, ils développent des alternatives concrètes : agriculture biologique, circuits courts, autogestion. Quarante ans plus tard, le Larzac est devenu un laboratoire vivant d'alternatives au modèle dominant, avec des dizaines d'exploitations agricoles viables et durables. La lutte a créé un espace d'expérimentation qui perdure bien après la victoire contre l'extension du camp.

Il y a le performeur d'identité. Son arme à lui, c'est la visibilité. Il milite aussi pour être reconnu. Parfois en ligne, parfois dans la rue, il fait exister un discours à travers son corps, ses mots, son existence même.

En 1969, les émeutes de Stonewall marquent un tournant dans la lutte pour les droits LGBT aux États-Unis. Des drag queens, des personnes trans, des homosexuels se révoltent contre les raids policiers dans les bars gays de New York. Cette révolte donne naissance au mouvement de libération gay moderne et aux premières Gay Pride. Ces marches ne sont pas seulement des manifestations politiques : elles sont des démonstrations d'identité, des spectacles où l'existence même des participants dans l'espace public constitue un acte politique. Être visible, c'est déjà résister.

Et puis il y a le transfuge. Celui ou celle qui passe d'un monde à l'autre. L'ancien activiste qui rejoint une entreprise. L'ex-dirigeant politique devenu conseiller. Parfois utile, parfois suspect. Parfois traité en traître. Il incarne la zone grise.

Un exemple parmi tant d’autres : en 2012, Kumi Naidoo, alors directeur exécutif de Greenpeace International, accepte de rejoindre le Forum économique mondial de Davos. Cette décision suscite de vives critiques au sein du mouvement écologiste. Certains y voient une trahison, une légitimation du "greenwashing" des multinationales. D'autres défendent une stratégie d'influence directe auprès des décideurs économiques. Naidoo lui-même justifie sa présence par la nécessité de "porter la voix des sans-voix dans les lieux de pouvoir". Dans un article du Guardian de l’époque il explique sa démarche : “si nous voulons réussir à atteindre ces personnes non élues, non représentatives et ultra-puissantes qui arpentent les couloirs de Davos, nous devons être à l’intérieur.”

Ce cas illustre parfaitement l'ambiguïté du transfuge : à la fois pont entre deux mondes et figure suspecte pour chacun d'eux.

Ces postures, bien sûr, ne sont pas étanches. On peut passer de l'une à l'autre. Mais elles coexistent, et souvent, elles se jugent. Elles s'observent, se défient, se dénoncent.

III. La pureté comme promesse et comme piège

Je vais maintenant vous parler de pureté, comme promesse et comme piège.

L’idée de pureté revient inévitablement quand on parle d’engagement. Ca peut être un idéal, d’ailleurs pas toujours conscientiser ou elle peut faire office d’épouvantaille ou même de repoussoir. Et on n’utilise pas toujours le mot de pureté d’ailleurs, on peut aussi parler de radicalité, ou d’extremisme selon d’où on parle.

Pourquoi cette recherche d'intégrité absolue est-elle si présente dans les mouvements militants ? Sans doute d’abord parce qu'elle offre un ancrage.

Dans un monde saturé de contradictions, d'injonctions paradoxales et d'ambiguïtés, elle propose une ligne claire, un repère. Cette quête de cohérence entre valeurs et actions n'est pas qu'une posture morale : elle est aussi une réponse à la complexité déstabilisante du réel, une façon de maintenir un cap quand tout semble négociable. Cette exigence de cohérence incarne quelque chose de profondément légitime : le refus de composer avec ce qu'on juge inacceptable, la volonté de ne pas trahir ses convictions profondes. Elle est la voix de ceux qui refusent le compromis permanent, le cynisme stratégique, les petits arrangements. Et c'est souvent grâce à cette intransigeance que les lignes bougent, que les mots justes émergent, que le fond éthique des luttes est préservé. Les pures servent de phares, de repères, ils sont bien visibles, à la pointe. Et les exemples sont nombreux et mémorables, parce qu’ils incarnent parfois la figure du héros, du chevalier blanc.

On peut dire deux mots sur l'histoire de Rachel Carson est emblématique à cet égard. En 1962, elle publie "Silent Spring" (Printemps silencieux), un livre qui dénonce les effets dévastateurs du DDT sur l'environnement. Face aux attaques virulentes de l'industrie chimique, Carson refuse tout compromis. Sa rigueur scientifique et son intégrité morale finissent par s'imposer, conduisant à l'interdiction du DDT aux États-Unis en 1972. Sans cette intransigeance, le mouvement environnemental moderne n'aurait peut-être jamais vu le jour. On peut en citant plein d’autres. Edward Snowden, Paul Watson, Angela Davis icône du mouvement afro-américain, Maria Ressa aux Philippines, qui défie Duterte, Anna Politkovskaïa assassinée pour ses enquêtes sur la guerre en Tchétchénie et les crimes du régime de Poutine, etc, etc..

Mais parfois, le militant puriste dérive et son exigence peut devenir un carcan. Le risque le plus courant, c’est celui du basculement : de l’intégrité à l’inquisition, de l’engagement à la traque idéologique. Ce qui était un idéal politique glisse peu à peu vers une forme de religion rigide. À force de vouloir rester fidèle à ses principes, on finit par les sacraliser. Le militant devient gardien du temple. Et l’objectif peut se perdre. Il ne s’agit plus de faire progresser une cause, mais de préserver sa pureté. Une pureté qui devient parfois une arme — pointée non pas vers l’adversaire, mais vers les siens. Vers ceux qui doutent, qui hésitent, qui essaient de composer aussi avec la complexité du réel.

La Révolution française offre peut-être l'exemple le plus saisissant de cette tension entre pureté révolutionnaire et compromis politique. En 1793-1794, pendant la Terreur, Maximilien Robespierre incarne cette quête d'intégrité absolue poussée à son paroxysme. Pour comprendre son point de vue, je cite un passage de son discours du 5 février 1794, intitulé Discours sur les principes de morale politique (prononcé devant la Convention).

« La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible ; elle est donc une émanation de la vertu. Elle est moins un principe particulier qu’une conséquence du principe général de la démocratie, appliqué aux besoins les plus pressants de la patrie. »

Puis un peu plus loin :

« La vertu sans laquelle la terreur est funeste ; la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. »

Pour lui, la République ne peut tolérer aucun compromis avec ses ennemis, aucune déviation de ses principes. Un pure et dure donc

Cette intransigeance morale le conduit à éliminer d'abord les royalistes, puis les Girondins jugés trop modérés, puis les Hébertistes jugés trop extrêmes, et enfin les Dantonistes accusés de corruption. Ses anciens alliés deviennent des traîtres à éliminer au nom de la pureté révolutionnaire.

Cette logique implacable finit par se retourner contre lui : Robespierre est guillotiné en juillet 1794, victime du mécanisme qu'il a lui-même mis en place. Cette spirale tragique illustre comment la recherche d'une cohérence absolue peut dévorer ses propres enfants et compromettre les idéaux mêmes qu'elle prétend défendre.

Alors un peu de philo, parce que ça faisait longtemps…

Pour comprendre la mécanique psychologique qui sous-tend ça, la philosophe Judith Butler parle de « performativité ». C'est un concept clé. Il signifie que nos actes — et nos mots — ne sont pas seulement des expressions d'un soi intérieur, mais qu'ils contribuent à le constituer. Mais encore me direz-vous ?

En gros, on devient ce que l'on performe.

Le militantisme, dans cette optique, n'est pas juste une pratique. C'est une scène. Une répétition. Une dramaturgie. On y affirme une identité, une appartenance, une cohérence. Être militant, ce n'est pas simplement faire. C'est se montrer en train de faire. Et plus encore : se montrer en train d'être.

Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple d'un militant écologiste qui poste régulièrement sur Twitter. Chaque fois qu'il dénonce une entreprise polluante, qu'il partage un article sur le réchauffement climatique, qu'il critique une politique environnementale, il ne fait pas que communiquer des informations. Il construit, publication après publication, son identité de militant. Il devient, petit à petit, ce qu'il performe. C'est comme un acteur qui, à force de jouer un rôle, finit par l'incarner même en dehors de la scène.

Dans ce contexte, l'exigence de pureté devient une logique d'incarnation : je dois prouver, à tout moment, que je suis ce que je dis. Que je suis aligné. Que je suis digne. Et cela vaut d'autant plus que le militantisme est une lutte pour la légitimité. Qui peut parler ? Qui a le droit de dire « nous » ? Qui représente vraiment la cause ?

Et cette logique est aujourd'hui renforcée — parfois jusqu'à l'asphyxie — par les réseaux sociaux. Là où tout est public, tout devient aussi spectacle. Le militant devient une marque. Une identité éditoriale. Un flux cohérent. Un ensemble de posts, de stories, de likes, de prises de position calibrées. Et la pression devient double : il faut agir, mais aussi « paraître agir ». Être militant ne suffit plus, il faut être vu comme militant. Et vu correctement.

C’est que les algorithmes ne sont pas neutres, évidemment. Ils favorisent l'émotion, le clivage, la surenchère. Ils récompensent la certitude, la dénonciation, la polarisation.

Un post nuancé, prudent, interrogatif, a peu de chances d'émerger. Mais un thread bien ficelé qui dénonce un autre militant « pas assez pur », ça, ça peut monter vite. La conflictualité interne devient elle-même un carburant attentionnel. Et donc une stratégie de visibilité. Le clash devient structurel, voire nécessaire pour émerger et faire entendre sa cause. Et je parle des réseaux sociaux, mais c’est devenu pareil sur les plateaux télé soyons clairs. Le regne de la punchline qui fait mal.

Allez on remet une couche de philo.

Cette dynamique peut s’éclairer à travers un autre cadre théorique intéressant : celui de la théorie des champs, développée par Pierre Bourdieu. Pour Bourdieu, chaque espace social (politique, artistique, militant, etc.) fonctionne comme un champ avec ses règles, ses enjeux, ses formes de capital (économique, culturel, symbolique). Et dans chaque champ, les acteurs luttent pour la reconnaissance et la légitimité. Ils se positionnent, se battent, parfois se neutralisent.

Ce qui se joue alors dans le champ militant, ce n’est pas seulement une lutte contre un système extérieur. C’est aussi une lutte interne pour la définition de ce qu’est la cause, de qui la porte, de comment elle se joue. Une lutte pour le monopole du discours légitime. Et dans cette lutte, la pureté devient une ressource symbolique. Une manière d’asseoir une position dominante dans le champ. D’où l’exclusion. D’où la surenchère.

C’est ce que Bourdieu appelle « les luttes internes pour la définition du capital légitime ». Celui qui semble le plus radical, le plus aligné, peut capter l’attention, la reconnaissance, et donc le pouvoir. Mais cette compétition symbolique, comme toute logique de champ, tend à produire ses propres effets pervers : elle réduit la pluralité, elle rend suspect le doute, elle pousse à la posture plus qu’à l’action.

Dans cet écosystème, militer, c'est aussi naviguer dans une mer de signes. Une mer où il faut éviter le naufrage de l'ambiguïté. Chaque mot compte. Chaque silence aussi. Et l'erreur se paie cher. La dissonance est traquée. Le passé est exhumé. Le moindre partenariat, le moindre mot mal choisi peut être retourné contre vous.

Alors, on réduit. On simplifie. On se conforme. On met en scène une version lisse, impeccable, idéologiquement incontestable de soi. Mais à quel prix ?

Cette tension permanente entre sincérité et performance, entre engagement réel et mise en scène publique, entre action et image de l'action, épuise les individus et affaiblit les causes. Elle enferme dans des identités rigides. Elle crée des militants en apnée.

Et pourtant, comme on l’a dit, ce sont souvent ces mêmes « purs », ces militants radicaux qui ne lâchent rien, cohérents jusqu'au bout, qui finissent par déplacer le centre de gravité du débat public. Ils déplacent la fenêtre d'Overton. Ils rendent visibles ce qui était tu. Audibles ce qui était indicible. Ils rappellent à l’ordre d’autre militants qui pourraient oublier leur cause, ou simplement ils dérangent suffisamment pour faire reflechir. Ce sont des empecheurs de tourner en rond. Comme dit, ce sont des phares, éclairants et parfois aveuglants, qui dérangent et qui donc se prennent aussi des coups.

On peut prendre en exemple ici Greta Thunberg. Dès 2018, alors qu’elle n’a que 15 ans, son message est radical, sans concession : les adultes ont failli, les politiques mentent, l'urgence climatique exige une action immédiate. En quelques mois, elle devient une figure mondiale, inspirant des millions de jeunes à travers le monde.

[EXTRAIT AUDIO Greta Thunberg, 2019 : "How dare you!"]

Sa radicalité a été critiquée, jugée contre-productive par certains. Mais elle a indéniablement contribué à placer la crise climatique au centre du débat public mondial.

Mais que faire alors ? Comment ne pas céder sur ses principes, sans pour autant s’y enfermer ? Comment conjuguer intégrité et efficacité, lucidité et ambition collective ?

C’est une question ancienne. Une question stratégique. Et elle a traversé les siècles, bien au-delà du militantisme contemporain.

Alors pour y réfléchir, faisons un détour par un penseur politique que l’on n’attend pas forcément ici. Un homme pour qui la question du compromis n’était pas une faiblesse, mais une condition de la victoire.

IV. Lénine, la gauche infantile et la question du compromis

On va parler de Vladimir Ilitch Oulianov, que ses petites camarades de jeu appelaient aussi Lénine.

Philosophe autant que révolutionnaire, Lénine ne voyait pas le marxisme comme une vérité figée, mais comme un guide d’action. Pour lui, ce n’était pas un dogme, mais une méthode d’analyse du réel. Et ce réel, disait-il, est toujours complexe, contradictoire, mouvant. La pureté y est souvent un luxe qu’on ne peut pas se permettre.

En 1920, il publie un texte resté célèbre : La maladie infantile du communisme : le gauchisme. Alors comme ça, ça peut paraitre assez surprenant d’imaginer que Lénine, un révolutionnaire communiste n’aimait pas les gauchistes. Et pourtant c’est bien le cas.

Dans ce pamphlet, il ne critique pas les ennemis du camp communiste, mais bien ses alliés, mais pas n’importe lesquels, les plus radicaux. Ceux qui, au nom de la pureté révolutionnaire, refusent tout compromis. Ceux qui rejettent les élections, les syndicats, les alliances. Ceux qui veulent la révolution mais refusent de se confronter aux conditions concrètes de sa possibilité.

Pour Lénine, cette posture est non seulement inefficace, mais dangereuse. Il parle d’un idéalisme politique, d’un aveuglement stratégique. Le gauchiste, dit-il, préfère rester pur plutôt que se salir dans l’action. Il refuse de monter sur le ring si l’adversaire ne respecte pas les règles. Mais le monde réel ne respecte jamais les règles idéales.

Dans une formule restée célèbre, Lénine écrit qu’on ne renverse pas un système sans "louvoiements", sans "zigzags", sans compromis. Il compare la révolution à l’ascension d’une montagne inexplorée : parfois il faut reculer, changer de direction, accepter un détour. La ligne droite n’existe pas.

Ce débat entre efficacité et pureté, on le retrouve dans de nombreuses luttes et en réalité c’est rarement binaire. Prenons l’Afrique du Sud, dans les années 1980. Le régime d’apartheid est de plus en plus isolé. Desmond Tutu appelle à un boycott total du pays. D’autres, comme Cyril Ramaphosa, alors syndicaliste, préfèrent maintenir le dialogue avec certaines entreprises pour peser de l’intérieur. Ce sont ces deux forces combinées — pression extérieure et travail souterrain — qui ont fini par faire plier le régime.

Même tension dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis dont on a déjà parlé. Martin Luther King incarne une stratégie non-violente, enracinée dans les principes fondateurs américains. Malcolm X, lui, incarne la défiance radicale. Il refuse la conciliation avec un système structurellement raciste. Mais ensemble, ces deux figures élargissent le spectre de la lutte. King paraît modéré parce que Malcolm X existe. Et réciproquement.

Ce que ces exemples montrent, c’est que les approches stratégiques peuvent être complémentaires. L’action radicale peut ouvrir la voie à des avancées modérées. L’énergie de la rue peut nourrir la légitimité des négociateurs. La tension entre les postures peut être féconde.

La leçon de Lénine, ce n’est pas qu’il faut trahir ses principes. C’est qu’il faut accepter que le monde réel ne se transforme pas par incantation. Que le changement suppose une lecture des rapports de force. Que convaincre exige parfois d’agir dans un champ qu’on aurait préféré éviter.

Le pur, écrit Lénine, est souvent un idéaliste. Il ne veut pas composer. Il refuse même d’essayer. Mais ce refus est une posture. Et cette posture, loin de servir la cause, l’isole, la fragilise. Parce qu’on ne transforme pas le monde en refusant d’y entrer. Parce qu’il faut parfois jouer une partie imparfaite pour espérer changer les règles.

Alors, qui est utile ? Le réformiste qui négocie ? Le radical qui pousse ? Ou celui qui construit ailleurs ? Peut-être les trois. À condition que chacun sache que sa posture n’est qu’une partie d’un tout. Et qu’elle n’a de sens que si elle ne méprise pas les autres.

Penser stratégiquement, ce n’est pas renoncer. C’est choisir ses batailles. Adapter ses outils. Savoir quand crier, quand dialoguer, quand bâtir. Et comprendre qu’aucune victoire ne vient d’un seul camp. Mais toujours d’un équilibre instable entre tensions et alliances.

Et surtout — comme Lénine le rappelait — ne jamais confondre intransigeance morale et efficacité politique.

VI. Backlash, récupération, guerres internes : les effets secondaires de la lutte

Mais même avec toute la stratégie du monde, il reste une part incontrôlable. Une dynamique souvent oubliée : l'effet boomerang. Le backlash. Je sais ça commence à faire long, mais il faut qu’on en parle, notamment parce que c’est d’actualité.

Quand un mouvement devient visible, quand il prend de l'ampleur, il ne suscite pas que de l'adhésion. Il génère aussi une résistance. Une contre-mobilisation. Et parfois, cette résistance finit par devenir plus puissante que la vague initiale. On l'a vu sur le climat, sur les droits LGBT, sur les questions de genre, sur la diversité.

Aux États-Unis, certaines politiques progressistes ont été caricaturées, retournées contre elles-mêmes, instrumentalisées par des forces conservatrices. Et la réaction a été brutale : lois répressives, censure à l'école, attaques contre le wokisme devenu mot épouvantail. Une radicalité perçue comme arrogante, ou éloignée du vécu de beaucoup, peut nourrir un ressentiment profond.

L'histoire récente du droit à l'avortement aux États-Unis illustre parfaitement ce phénomène de backlash. En juin 2022, la Cour suprême a renversé l'arrêt Roe v. Wade dans sa décision Dobbs v. Jackson, mettant fin à près de 50 ans de protection constitutionnelle du droit à l'avortement au niveau fédéral. Ce revirement n'est pas survenu par hasard, mais résulte d'une stratégie de longue haleine menée par les mouvements conservateurs. Dès les années 1980, des organisations comme le Federalist Society ont méthodiquement travaillé à former et promouvoir des juristes conservateurs, avec l'objectif explicite de transformer la jurisprudence américaine. Cette stratégie a culminé sous la présidence Trump, qui a nommé trois juges à la Cour suprême, créant une majorité conservatrice solide. Parallèlement, des dizaines d'États à majorité républicaine ont adopté des lois restrictives sur l'avortement, conçues précisément pour être contestées jusqu'à la Cour suprême et provoquer un réexamen de Roe. Ce qui est frappant, c'est que cette contre-mobilisation s'est construite patiemment, sur plusieurs décennies, combinant action juridique, mobilisation religieuse, financement politique et stratégie électorale. Face à cette offensive coordonnée, le mouvement pro-choix, peut-être trop confiant dans la solidité de la jurisprudence établie, n'a pas su anticiper l'ampleur de la menace. Aujourd'hui, dans de nombreux États américains, l'accès à l'avortement est plus restreint qu'il ne l'était avant 1973, démontrant comment une avancée sociale peut non seulement être stoppée, mais complètement renversée par un backlash suffisamment organisé et déterminé.

En parallèle, il y a une autre mécanique, plus insidieuse : la récupération. Guy Debord parlait déjà, dans La Société du Spectacle, de la capacité du capitalisme à absorber la critique. À la digérer. À la transformer en marchandise.

Aujourd'hui, les marques soutiennent la cause LGBT en juin, puis financent des campagnes politiques conservatrices en octobre. Des banques se disent vertes. Des multinationales se réclament de l'égalité. Le militantisme devient un storytelling. Un label. Une opération marketing.

En 2020, au plus fort du mouvement Black Lives Matter, de nombreuses entreprises ont affiché leur soutien à la lutte contre le racisme. Nike a lancé une campagne publicitaire avec Colin Kaepernick, le joueur de football américain qui avait protesté contre les violences policières en s'agenouillant pendant l'hymne national. Amazon a affiché une bannière "Black Lives Matter" sur son site. Mais ces mêmes entreprises ont été accusées de pratiques discriminatoires en interne ou de conditions de travail déplorables dans leurs usines. Cette récupération commerciale des luttes sociales illustre la capacité du système à absorber la critique sans se transformer fondamentalement.

Même les gestes les plus sincères peuvent être aspirés par cette logique. Une action militante devient un film Netflix. Une idée subversive devient un T-shirt. Le combat devient cool — et donc vendable.

Mais il y a encore un autre effet secondaire, peut-être le plus douloureux : la fragmentation interne. La guerre entre alliés.

Parce qu'une fois la cause visible, viennent les luttes de légitimité. Qui peut parler ? Qui incarne vraiment la lutte ? Qui est assez pur ? Assez ancien ? Assez radical ? Assez intersectionnel ?

En 2017, la Women's March aux États-Unis, organisée au lendemain de l'investiture de Donald Trump, a rassemblé des millions de personnes dans le plus grand mouvement de protestation de l'histoire américaine. Mais dans les mois qui ont suivi, le mouvement s'est déchiré autour de questions de leadership, d'antisémitisme présumé de certaines organisatrices, de représentativité des femmes de couleur. Ces conflits internes ont affaibli le mouvement, détournant l'énergie de la lutte contre les politiques de Trump vers des guerres intestines. Trois ans plus tard, la Women's March ne mobilisait plus qu'une fraction de ses participants initiaux.

Et alors, les projecteurs se tournent vers l'intérieur. On se surveille, on s'évalue, on s'attaque. Ce n'est plus l'ennemi qu'on combat, mais le voisin, le compagnon de lutte, pas assez ceci, trop cela. Le capital militant devient un enjeu de pouvoir. Une compétition symbolique. Une source de burn-out.

À force de vouloir la cohérence parfaite, on en vient à épuiser les siens. Et parfois, à oublier l'essentiel : la lutte n'est pas un miroir, c'est un mouvement.

Comment tenir dans ces conditions ? Peut-être qu'il faut maintenant parler de soin. De respiration. D'un autre rapport au temps, à l'action, à la réussite. Et d'un autre mot, plus rare dans les arènes militantes : la grâce.

VII. Épuisement, lucidité et écologie des postures

Le militant est souvent perçu comme un combattant, une figure de l'endurance. Mais derrière cette image, il y a l'usure. Le découragement. Le sentiment d'impuissance. Le besoin de se retirer parfois. Et la difficulté de continuer sans se trahir.

L'épuisement militant n'est pas qu'une affaire d'énergie physique. C'est une lassitude existentielle. Celle de vivre dans la tension constante entre l'idéal et la réalité. Entre ce qu'on veut voir advenir et ce qu'on constate chaque jour. Entre l'exigence de cohérence et l'imperfection du monde.

L'histoire de la philosophe Simone Weil illustre cette tension. Philosophe et militante engagée dans les luttes ouvrières des années 1930, elle choisit de travailler en usine pour partager la condition des travailleurs. Cette expérience, qu'elle relate dans "La Condition ouvrière", la marque profondément. Elle y découvre l'aliénation, l'épuisement, la déshumanisation du travail industriel. Mais elle y découvre aussi les limites de son propre engagement : malgré sa volonté de fusion avec la classe ouvrière, elle reste une intellectuelle, une "étrangère" dans ce monde. Cette tension entre l'idéal d'engagement total et les réalités concrètes la conduira à une réflexion profonde sur les limites de l'action politique et sur la nécessité d'une dimension spirituelle dans l'engagement.

Certaines figures ont tenté de penser cette tension autrement. Hannah Arendt, par exemple, insistait sur l'imprévisibilité de toute action. Une fois qu'un acte entre dans le tissu du monde, il échappe à son auteur. Il se diffuse, se transforme, déclenche des réactions en chaîne. L'histoire est toujours plus vaste que les intentions qui la traversent.

Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Mais cela invite à le faire avec une certaine humilité. À reconnaître que l'on ne maîtrise pas tout. Que les conséquences de nos choix dépassent nos calculs. Que l'efficacité n'est jamais garantie.

Michel de Certeau, de son côté, parle de "tactiques" : ces gestes discrets, ces détournements, ces ruses du quotidien. Des micro-actions qui ne visent pas à renverser l'ordre, mais à y créer des brèches. C'est une autre façon de lutter. Moins spectaculaire, mais parfois plus durable.

Dans les années 1980, face à la répression de la dictature militaire brésilienne, de nombreux militants ont développé ce que l'on pourrait appeler des "tactiques" au sens de Certeau. Plutôt que d'affronter directement le régime, ils ont créé des espaces alternatifs : clubs de lecture clandestins, réseaux d'entraide, journaux underground. Ces formes discrètes de résistance ont maintenu vivante une culture démocratique qui a facilité la transition vers la démocratie à la fin de la dictature. Sans être héroïques ou spectaculaires, ces tactiques ont contribué à éroder le pouvoir du régime de l'intérieur.

François Jullien, quant à lui, mobilise la notion de "propension des choses" : il s'agit d'accompagner les transformations déjà en cours, de capter les dynamiques souterraines, d'agir avec le flux plutôt que contre lui. Une vision qui privilégie l'observation fine, l'intervention juste, le tempo.

Et Edgar Morin nous rappelle que toute pensée simplificatrice est une trahison du réel. Que la complexité n'est pas un obstacle à l'action, mais sa condition même. Penser juste, c'est accepter les contradictions. C'est reconnaître qu'il n'y a pas de voie unique, pas de recette, pas de pureté.

Peut-être qu'il faut imaginer une écologie des postures. Comme dans un écosystème, chaque rôle a sa fonction :

Le radical qui alerte,

Le diplomate qui négocie,

L'intellectuel qui éclaire,

L'artiste qui bouleverse,

Le bâtisseur qui incarne une autre voie,

Le retraité du combat qui transmet sans s'imposer.

Aucun de ces rôles ne suffit à lui seul. Et tous ont besoin les uns des autres. La lutte, comme le vivant, repose sur la diversité. Et sur l'interdépendance.

Peut-être que la maturité politique, c'est ça : arrêter de vouloir incarner à soi seul la totalité de la solution. Et commencer à penser en réseau. En interaction. En respiration.

VIII. Conclusion

Alors, que faire ? Où se placer ? Comment agir sans se perdre ?

Il n’y a pas de réponse toute faite. Il n’y a pas de bonne posture universelle. Tout dépend du moment. Du lieu. Des forces en présence. De ce qu’on est prêt à porter. Et de ce qu’on refuse de trahir.

Mais on peut, peut-être, garder en tête quelques repères.

Agir, oui. Mais sans croire qu’on maîtrise tout. Être cohérent, autant que possible. Mais accepter de ne pas l’être toujours. Refuser l’injustice, la violence, le mépris. Mais aussi, se méfier du dogmatisme.

Agir, c’est faire des choix. Mais aussi produire des effets. Et ces effets, on ne les connaît pas à l’avance. Parfois, on inspire. Parfois, on divise. Parfois, on libère. Parfois, on enferme. C’est cette incertitude qui rend l’engagement difficile. Et c’est aussi ce qui le rend humain.

Et surtout, tout ne se vaut pas. Il y a une naïveté réelle à croire qu’on changera le système de l’intérieur sans toucher à ses structures profondes. Sur un sujet comme l’écologie que je prends une nouvelle fois en exemple, penser qu’on peut y aller petit à petit, tranquillement, alors que l’urgence est absolue, c’est ne pas mesurer l’ampleur du défi.

On devrait être beaucoup plus flippés comme le dit Greta, on devrait paniquer, ce serait rationnel. On devrait être beaucoup plus radical dans nos transition, beaucoup plus rapide.

Mais ça se sont des mots. En réalité, c’est dur, parce qu’il ne suffit pas de s’opposer ou de dénoncer pour que ça change. C’est dur parce que personne ne sait vraiment comment faire, par où ça passe. C’est dur même en tant qu’individu, parce qu’on est dans un système qui a une inertie et qui pour l’instant ne change pas. Parce qu’on a besoin d’aller au supermarché pour manger et donc d’avoir de l’argent et donc de faire partie du système. Et oui on est pas obligé d’aller en vacances à lautre bout du monde ou d’acheter une nouvelle fringue chaque semaine, mais encore faut-il avoir conscience du problème d’une part, et avoir aussi la volonté de faire autrement que la masse, renoncer, se restreindre, alors que rien ne nous pousse dans ce sens autour de nous, alors que les injonctions sont contraires. Je vous lis un passage de mon livre pour illustrer ce que je ressens parfois.

Le désir d’agir est fléché dans une seule direction, celle du dépassement des limites. Et pourtant, on nous dit que les petits pas comptent, qu’il faut être comme le colibri. Mais la planète est peuplée d’alcooliques à qui l’on demande d’arrêter de boire alors que le bar d’en bas est ouvert H24, livre à domicile, que des amis y passent chaque jour sans manquer de nous envoyer des photos de leurs cocktails en expliquant combien ils sont heureux de pouvoir boire à volonté, et que, vraiment, on aurait tort de se priver. Et il nous faudrait rester « sobres » ?

C’est compliquer de changer, on est des être mimétiques et on est sensibles à toutes les sollicitations qu’on reçoit pour surtout ne pas changer. Pour continuer de consommer toujours plus, pour avoir peur des autres, etc… On est tellement conditionnés à ne pas changer.

Et pourtant, certains le font. Certains militent, crient, dénoncent, agissent ou simplement changent vraiment, radicalement. Certains mettent leur confort en jeu, leur image, leur sécurité même. Ils dérangent.

Mais souvent, comme je crois , ils participent à faire bouger les lignes. Et ils le font non pas malgré leur radicalité, mais grâce à elle. Pas simple donc, désolé une fois de plus de ne pas trancher, de ne pas affirmer quoi penser et encore moins quoi faire. Vous êtes grands.

On va finir avec le grand Nelson. L'histoire de Mandela incarne cette tension entre principes et pragmatisme. Emprisonné pendant 27 ans pour sa lutte contre l'apartheid, il était considéré comme un terroriste par le gouvernement sud-africain et ses alliés occidentaux. À sa libération en 1990, beaucoup s'attendaient à ce qu'il appelle à la vengeance contre le régime qui l'avait persécuté. Au lieu de cela, il a choisi la réconciliation, travaillant avec ses anciens geôliers pour construire une Afrique du Sud démocratique et multiraciale. Ce choix a déçu certains militants qui espéraient une rupture plus radicale avec le passé. Mais Mandela avait compris que la construction d'une nation nouvelle nécessitait de dépasser les clivages, même au prix de compromis douloureux. Sa grandeur réside précisément dans cette capacité à maintenir une vision morale claire tout en s'adaptant aux réalités politiques complexes.

C'est cette incertitude qui rend l'engagement difficile. Et c'est aussi ce qui le rend humain.

Alors, comme souvent dans ce podcast, je termine par une invitation. Une question plus qu'une conclusion. Quel type de présence voulez-vous être dans le monde ? Quel genre de vague voulez-vous générer ? Et êtes-vous prêt à vivre avec les remous qu'elle produira, bien au-delà de vous ?

Parce qu'on ne sait jamais où nos actes mènent. Ils s'inscrivent dans un tissu plus large, dans un mouvement plus grand. Dans une histoire qui nous dépasse.

Et cette histoire, justement, on va en reparler bientôt. Dans un prochain épisode, on s'arrêtera sur cette autre question vertigineuse : qu'est-ce qui fait vraiment bouger l'histoire ? Comment les grandes transformations sociales se produisent-elles ? Est-ce par l'action de quelques individus exceptionnels, ou par des mouvements collectifs anonymes ? Par des ruptures soudaines, ou par de lentes évolutions ? C’est pas pour tout de suite, parce que j’ai quelques interviews à vous proposer d’ici l’été, mais c’es sujet en cours de préparation, comme pas mal d’autres.

Merci pour votre attention et votre écoute, comme toujours j’espère que vous y trouverez quelque chose d’intéressant. Tout ça c’est beaucoup de travail, beaucoup d’heures de recherches, et je vous le mets à disposition gratuitement. Mais si vous pouvez pensez à me soutenir via un don de temps en temps si vous pouvez, j’en serai comblé. C’est grâce aux donateurs que je peux continuer à me consacrer à l’observation de notre monde en mouvement. Et sinon pour soutenir Sismique, vous pouvez tout simplement envoyer cet épisode à des amis que vous avez envie de faire cogiter un peu.

Très sincèrement merci et à très vite.

Soutenez Sismique

Sismique existe grâce à ses donateurs.Aidez-moi à poursuivre cette enquête en toute indépendance.

Merci pour votre générosité ❤️

Nouveaux podcasts

Fierté Française. Au-delà du mythe d’un pays fragmenté

Comprendre le malaise démocratique français. Attachement, blessures et capacité d’agir

Les cycles du pouvoir

Comprendre la fatigue démocratique actuelle et ce vers quoi elle tend.

"L'ancien ordre ne reviendra pas"... Analyse du discours de Mark Carney à Davos

Diffusion et analyse d'un discours important du premier ministre du Canada

Écologie, justice sociale et classes populaires

Corps, territoires et violence invisible. Une autre discours sur l’écologie.

Opération Venezuela : le retour des empires

Opération Absolute Resolve, Trump et la fin de l’ordre libéral. Comprendre la nouvelle grammaire de la puissance à la suite de l'opération "Résolution absolue".

Vivant : l’étendue de notre ignorance et la magie des nouvelles découvertes

ADN environnemental : quand l'invisible laisse des traces et nous révèle un monde inconnu.

Les grands patrons et l'extrême droite. Enquête

Après la diabolisation : Patronat, médias, RN, cartographie d’une porosité

Géoconscience et poésie littorale

Dialogue entre science, imagination et art autour du pouvoir sensible des cartes